Zur Sozialität des nicht-fotorealistischen Renderings.

Eine zu kurze, soziologische Skizze für zeitgenössische Bildmaschinen.

In: Image 6 / Journal of Interdisciplinary Image Science; Ausgabe Juli 2007

http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/

Zur Sozialität des nicht-fotorealistischen Renderings.

Eine zu kurze, soziologische Skizze für zeitgenössische Bildmaschinen

Autor: Andreas Schelske

[erschienen in: IMAGE 6 (Ausgabe Juli 2007 / http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal

Schlagwörter: Fotorealismus, Fotografie, Bildmaschine, Bildsprache, Kunst

Disziplinen: Computervisualistik, Soziologie, Semiotik

Wie müsste eine Bildmaschine für automatische Malereien konstruiert sein, damit sie in westlichen Gesellschaften so erfolgreich wird wie die digitale Fotokamera oder wie eine Game Engine für dreidimensionale, fotorealistische Computerspiele? Die soziologische Frage ist: Welcher Bauart müsste eine nicht-fotorealistische Bildmaschine sein, um in der bildvermittelten Kommunikation unserer Kultur spezifische Funktionen und Aufgaben zu erfüllen?

How can we construct a machine for automatic imagery in the same way that it is successful like a digital camera or a game engine for 3D photorealistic computer games in the western society? The sociological question is: Which kind of construction should a non-photorealistic machine for automatic imagery have, so that it will succeed in visual communication with picture in our culture?

1. Einführung

Die visuelle Kommunikation mittels fotorealistischer Bilder fasziniert europäische Gesellschaften seit Jahrhunderten. Schon der Historiograph Plinius der Ältere beschrieb, wie Individuen mittels Bildern etwas so visuell erfahrbar mitteilen wollten, als ob es während der Betrachtung real sei oder einmal real gewesen sei. Nach der unglaublichen Geschichte von Plinius malte Parrhasios ca. 400 v. Chr. ein paar Trauben derart realistisch, dass nicht nur den Vögeln, sondern auch dem Malerkollegen Zeuxis die gemalten Trauben zunächst so vorkamen, als ob sie real seien (Plinius 2005). Seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts orientiert sich der Informatikbereich der Computergrafik an dem Ziel, fotorealistisch wirkende Bilder mittels Computern zu erstellen. Mit Fotorealismus wird in der Computergrafik eine bildhafte Darstellungsweise beschrieben, die die globalisierte Bildkultur als bildhafte Realitätsbehauptung von etwas verwendet. Beispielsweise erstellen Individuen auch im Alltag mit einem Fotoapparat ein fotorealistisches Lichtbild von etwas, das für sie existiert hat bzw. noch existiert. An den perfekter werdenden Fotorealismus in Computerspielen haben sich ebenfalls viele gewöhnt. Analoge und digitale Bildmaschinen werden heutzutage problemlos dafür verwendet, eine fotorealistische Bildkommunikation zwischen Menschen zu verwirklichen. Bei fotorealistischer Bildkommunikation verstehen kulturvertraute Betrachter sofort, wie die visuell erfahrbaren Oberflächen eines Gegenstands bezeichnet sind und warum dafür eine perspektivische Bildsegmentierung genutzt wird.

Sollen Bilder nicht fotorealistisch wirken, sich also nicht an dem Naturgesetz der Lichtausbreitung orientieren, dann erreichen halbautomatische oder automatische Bildmaschinen in vielen sozialen Kontexten noch nicht die gleiche Wertschätzung wie die von Menschen gezeichneten oder gemalten, nicht-fotorealistischen Bilder. Die bisher sehr menschliche Fähigkeit der zeichnerischen Abstraktion oder kreativen Überzeichnung können Maschinen bisher nicht auf eine Weise produzieren, dass z.B. jeder Laie mit der Maschine ein Kunstwerk erstellen kann oder die Maschine sogar autonom ein solches erstellen könnte. Aufgrund dieses Mangels an technischen Fertigkeiten arbeitet die Computergrafik an einer Bildmaschine, die nicht-fotorealistische Bilder mittels eines Renderings erstellen kann.

Mit dem „nicht-fotorealistischem Rendering“ bezeichnet die Disziplin der Computergrafik eine Technik, mit der Bilder errechnet werden, in denen Betrachter keine Realitätsdarstellung im fotografischen Darstellungsstil erkennen. Vielmehr weisen nicht-fotorealistische Bilder einen Darstellungsstil auf, der allgemein als Malerei, Strichzeichnung, Aquarell. Tuschzeichnung, Ölgemälde etc. eingeordnet wird (vgl. Strothotte 2002, S. 7). „Rendering“ heißt im Zusammenhang der Computervisualistik, dass digitale Bilder mittels einer mathematisch errechneten Bildbeschreibung aus einem digitalen dreidimensional-räumlichen mit optischen Eigenschaften angereicherten Modell produziert werden. Bei nicht-fotorealistischem Rendering handelt es sich demnach um digitale Bilder, die ähnlich einer Malerei, Strichzeichnung, Tuschzeichnung etc. wirken, die ein Computer halbautomatisch oder automatisch errechnet und die er gemäß seiner Algorithmen grafisch darstellt. Die Technik des nicht-fotorealistischen Renderings befindet sich zwar noch in der Entwicklung, doch um die technischen Belange im engeren Sinn soll es hier nicht gehen. Vielmehr sollen eine paar Überlegungen aufgezeigt werden, auf was eine soziologisch orientierte Bildwissenschaft achten würde, wenn sie eine Maschine für ein nicht-fotorealistisches Rendering entwirft.

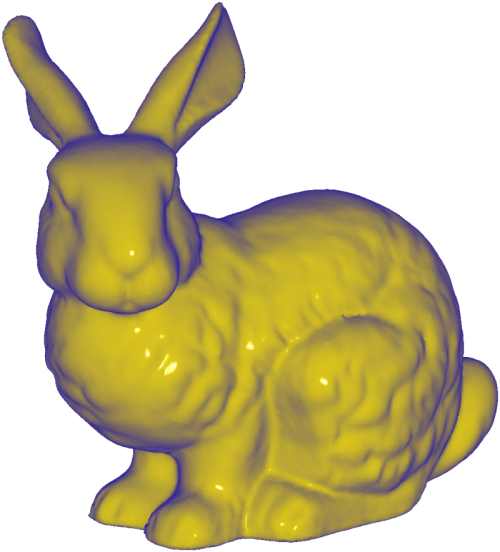

Abb. 1: Beispiel für ein nicht fotorealistisches Rendering - cool-to-warm shading (Gooch et al. 1998).

Bisher ist zu beobachten, dass halbautomatische und automatische Bildmaschinen für nicht-fotorealistische Bilder nicht solche gesellschaftlichen Öffentlichkeiten erreichen, wie sie für nicht-fotorealistische Bilder aus der Hand eines Malers üblich sind. Zudem scheint es Bildmaschinen derzeit noch zu überfordern, mittels ihrer Algorithmen beispielsweise ein nicht-fotorealistisches Ölgemälde so zu erstellen, dass es eine besondere Wertschätzung in der Öffentlichkeit erfährt. Wie müsste demnach eine Bildmaschine konstruiert sein, damit sie in westlichen Gesellschaften so erfolgreich werden könnte wie die digitale Fotokamera oder wie eine Game Engine für dreidimensionale, fotorealistische Computerspiele? Die soziologische Frage ist: Welcher Bauart müsste eine nicht-fotorealistische Bildmaschine sein, um in der bildvermittelten Kommunikation spezifische Funktionen und Aufgaben zu erfüllen?

Den Anlass zu der oben genannten Frage bietet ein Artikel, den Tobias Isenberg bei http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/content.php?function=fnArticle&showArticle=103 unter folgendem Titel veröffentlicht hat: „A Survey of Image-Morphologic Primitives in Non-Photorealistic Rendering“ (vgl.: Isenberg). Ebenfalls veröffentlichte dort Dubuf und Rodrigues einen Artikel zur Computer Visualistik, mit dem die Autoren verdeutlichen, dass sie zwar nicht in den Kopf von Van Gogh schauen können, dass sie aber davon ausgesehen, dass es für seine Bilder sehr wichtig war, was Van Gogh in der Natur sah bzw. im „visuellem System“ seines Kopfes verarbeitet hat (vgl. Dubuf & Rodrigues). Selbstverständlich wäre es nicht zutreffend zu behaupten, es wäre vollständig unwichtig, was Van Gogh in der Natur sah, trotzdem liegt es nahe, zu behaupten, dass es für Von Gogh wesentlich wichtiger wahr sich Bilder seiner Kultur anzusehen, da er ansonsten keine nicht-fotorealistischen Bilder hätte malen können. Vergleichbar dem sozialem Phänomen, dass ein Individuum eine Sprache nicht autonom für sich allein erfinden kann (Wittgenstein-Argument), gibt es kein mir bekanntes Beispiel dafür, dass ein Individuum im Stande war, autonom von irgendeiner Gesellschaft eine nicht-fotorealistische Bildkultur zu entwickeln. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Individuen eine nicht-fotorealistische Bildkultur im visuell kommunikativen Austausch mit anderen Individuen erlernen. Aus diesem Grund ist eine Maschine für nicht-fotorealistische Bilder kaum darauf angewiesen, ob sie Umweltdaten optisch, thermisch, akustisch, elektrisch, magnetisch, radioaktiv oder mechanisch misst, sondern notwendig ist es für sie, dass sie Handlungsanweisungen (Algorithmen) dafür hat, wie sie etwas so darstellen kann, dass Individuen es als ein nicht-fotorealistisches Bild ihrer Kultur anerkennen können. Für nicht-fotorealistische Bildmaschinen ist nicht der Messvorgang von Umweltdaten besonders relevant, sondern bedeutungsvoll ist die Art und Weise, wie eine Bildmaschine die Bildstile und die Kultur bildhaft umsetzt, in der sie ihre visuell kommunikative Arbeit verrichten soll.

Abb. 2: Mit einem Grafikprogramm erstelltes Ölbild vom Foto

Quelle: http://www.myjanee.com/tuts/painted3/painted3.htm - 28.03.2007

2. Kulturelle Darstellungsstile beachten

Ein wesentlicher Grund der Überforderung der Bildmaschinen besteht darin, dass nicht-fotorealistische Bilder im syntaktischen Darstellungsstil wenig von Gesetzmäßigkeiten geleitet sind und den Betrachtern durch kulturorientierte, aber unvorhergesehene Kreativität eines Individuums überzeugen (vgl. Schelske 1998). Allerdings ist in der europäischen Kunstgeschichte nicht zu erkennen, dass irgendein Maler einen in allen Zeichensegmentierungen vollständig autonomen Bildstil hätte. Jeder Maler folgt notgedrungen manchen syntaktischen Regeln seiner Kultur, wenn er selbst und sein Publikum die Verteilung von Farbe auf einem Untergrund als Bild anerkennen sollen.

Aufgrund kulturell stabilisierter Bildstile funktionieren Bildmaschinen dann besser, wenn sie Bilder nach Vorbildern erstellen oder – wie im Fall der Fotografie – die Zentralperspektive als berechenbares Naturgesetz ihres Darstellungsstils nehmen. Gegenüber nicht-fotorealistischen Bildern war es vergleichsweise einfach, fotorealistische Bilder mittels eines Computers errechnen zu lassen. Denn die Darstellung der Lichtausbreitung auf Bildern lässt sich mittels des physikalischen Naturgesetzes der Zentralperspektive verhältnismäßig einfach berechnen. Nicht-fotorealistische Bilder weisen indessen im Aufbau der bildhaften Zeichen keine Naturgesetze auf, sondern sind an kulturellen Darstellungsregeln orientiert, die wesentlich schwieriger in berechenbare Algorithmen zu überführen sind. Diese kulturellen Darstellungsregeln sind kaum daran orientiert, Umweltdaten eines sichtbaren Gegenstandes irgendwie ähnlich zu sein, sondern sie sind daran orientiert, Individuen in visueller Kommunikation mit dem Bild zu gefallen und bedeutsam zu werden. Nicht-fotorealistische Bilder müssen also nicht mittels einer Ähnlichkeit irgend etwas anderes bezeichnen, um als Bild zu gelten, sondern für ihre Wertschätzung reicht es aus, dass sie eine Selbstähnlichkeit zu anderen Bildern ihrer Kultur aufweisen, um als bildhafte Kommunikation zwischen Menschen anerkannt zu werden. Eine nicht-fotorealistische Bildmaschine müsste demnach so konzipiert sein, dass sie sowohl die 1000 wichtigsten Bildstile der westlichen Bildkultur verwendet als auch individuelle Variationen hinsichtlich eines konkreten Gegenstandes erlaubt. Die Bildmaschine müsste beispielsweise ein Algorithmus dafür haben, den Darstellungsstil von Ulf Puder (Leipziger Schule) nachzuahmen und gleichzeitig partikuläre Situationen als Unikat darstellen können (vgl. Bilder von Ulf Puder http://www.artcoregallery.com/artists/ulf_puder/index.html). Vor einer noch größeren Herausforderung stehen Konstrukteure, wenn die Bildmaschine für nicht-fotorealistische Bilder selbst Bildstile erfinden soll, die von Kunstkennern als Kunst oder gar als revolutionäre Kunst anerkannt werden sollen.

Kulturelle Darstellungsstile auf der syntaktischen Ebene eines Bildes müssen für eine funktionstüchtige Bildmaschine beachtet werden, weil es für Bilder kein Lexikon geben kann, das einen bezifferbaren Wortschatz umfasst. Ebenfalls existiert kein Bildalphabet, das visuell erfahrbare Buchstaben hat, die als Aufschreibrepertoire für gesellschaftliche praktizierte Bildkommunikation verfügbar sind. Bilder fungieren in visuell kommunizierenden Gesellschaften nicht wie eine gesprochene, symbolorientierte Sprache. Zwar existieren symbolische Zeichen in Bildern, die meist ausschließlich mittels einer gesprochenen Sprache zu beschreiben und zu verstehen sind, aber gleichzeitig und vorrangig vermitteln Bilder visuell erfahrbare Daten. Diese visuell erfahrbaren Daten werden häufig von Bildbetrachtern dahingehend interpretiert, dass sie alle der Meinung sind, sie sehen die gleiche bildhafte Bezeichnung in dem Bild, aber gleichzeitig viele unterschiedliche Bedeutungen interpretieren und sprachlich artikulieren. Die meisten Bilder bezeichnen etwas monosemantisch, d.h. Betrachter erkennen immer nur eine visuell-kommunikative Bezeichnung im Bild – sie erkennen beispielsweise ein Haus im Bild. Und zweitens bezeichnen Bilder zwar monosemantisch, aber in der Bedeutung werden sie polypragmatisch interpretiert, d.h. Betrachter aktualisieren unzählige Bedeutungen, wenn sie die visuell-kommunikative Bezeichnung erkennen.

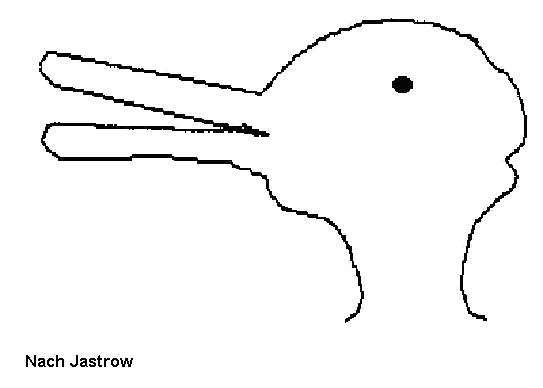

Abb. 3 Hasen-Ente

Eines der bekanntesten Beispiele für eine bistabile Bezeichnungszuweisung ist das nebenstehende Kippbild, bei dem zu entscheiden ist, ob eine Skizze einen Enten- oder einen Hasenkopf bezeichnet. Unrichtigerweise ziehen viele Autoren die biaspektische Bezeichnungszuweisung des Enten-Hasenkopfes als Beispiel für bistabile Bedeutungszuweisung heran (vgl. Schelske 1996, S. 90). Die Bedeutung, die die Wahrnehmung der Enten- oder Hasenkopf-Bezeichnung auf zwei Aspekte lenkt, ist aber keineswegs bistabil, sondern sie ist interpretativ offen oder polypragmatisch. Die bildhafte Bezeichnung des nebenstehenden Enten-Hasenkopfes kann in der Bedeutung von Hase, Ente, Hasenkopf, Entenkopf, gezeichneter Entenkopf oder ”ich sehe das jetzt als Bildhasen” (Wittgenstein 1990, S. 369) usw. interpretiert werden. Die Unterscheidung von Bedeutung und Bezeichnung, bzw. von Semantik als Bezeichnungsfunktion und Pragmatik als Bedeutungsfunktion eines Bildzeichens können bisherige Bildmaschinen bisher nicht adäquat unterscheiden.

Infolge der beschriebenen Maßgaben, sollte eine Bildmaschine für nicht-fotorealistische Bilder in der Lage sein, visuell-kommunikative Bezeichnungen so zu erstellen, dass Betrachter erkennen, was mit der optisch erfahrbaren Bildoberfläche bezeichnet ist. Bezeichnet die Bildmaschine ein Haus, müssen Betrachter auch ein Haus erkennen können. Es wäre eine enorme Evolution der Bildmaschinen, wenn wir sie quasi wie ein Fotoapparat auf ein Gebäude richten, einen Knopf drücken, und anschließend in dem Bild eine bildhafte Hausbezeichnung im Darstellungsstil von Van Gogh erkennen können. Soll die Bildmaschine neben dem Erstellen von visuell-kommunikativen Bezeichnungen auch die kulturell möglichen Interpretationen durch Betrachter soweit wie nötig antizipieren, dann muss sie derart konstruiert sein, dass sie die gesprochene Sprache einer vergesellschaften Kultur auf Bilder annähernd so anwenden kann, wie es die jeweiligen Gesellschaftsmitglieder selbst machen würden. Es wird an nicht-fotorealistische Bildmaschinen also eine hohe Anforderung gestellt, wenn mit ihnen nicht nur bildhafte Bezeichnungen erstellt werden, sondern sie ebenfalls Bedeutungen bzw. spezifische Information weitgehend automatisch mittels Bildern kommuniziert sollen. Je enger die potentielle Vieldeutigkeit gegenüber dem nicht-fotorealistischem Bild erwartbar interpretiert werden sollen, desto stärker müssen die semantischen und pragmatischen Zeichenbezüge der jeweiligen Kultur in der Bildmaschine vernetzt sein. Die Bildmaschine hätte eventuell ein Semantic Web oder zumindest eine umfangreiche Ontologie im Hintergrund, um den Bedeutungsrahmen eines erstellten Bildes nicht ins Unendliche auslaufen zu lassen.

3. Turing-Test für Bildmaschinen

Strothotte schlägt vor, eine gute Maschine für nicht-fotorealistische Bilder solle einen bildspezifischen Turing-Test bestehen. Nach Strothotte beinhaltet der bildspezifische Turing-Test die Frage: Können Bilder von einem Computer so erstellt werden, dass jemand fälschlicherweise meint, das Bild hätte ein Mensch mit der Hand erstellt (vgl. Strothotte 2002, S. 8). Würde ein Mensch auf der syntaktischen Ebene das maschinell erstellte Bild für handgemalt halten, dann hätte die Bildmaschine den syntaktischen Turing-Test bestanden. Doch auf der syntaktischen Ebene des Bildes könnte ein soziologischer Turing-Test nicht stehen bleiben, weil überdies die semantischen und pragmatischen Zeichenbezüge einen Menschen zum Fehlurteil über das Bild verführen müssten. Der soziologische Turing-Test für eine nicht-fotorealistische Bildmaschine würde in folgender Anweisung per Spracheingabe münden: Male mir fünf Bilder von einem bestimmten Sujet, die der aktuellen Bildkultur in der zeitgenössischen Malerei entsprechen. Kommen die maschinell erstellten Bilder einem Kunstkenner als künstlerische Bildkultur vor, wäre der Turing-Test für Bilder der Kunst bestanden. In dem soziologischen Turing-Test müsste die Bildmaschine nicht nur eine malende Hand nachahmen können, sondern sie müsste auch die Kultur, die sozialen Kontexte und das Lebensgefühl der Individuen in einer Epoche nachahmen können, um einen Bildbetrachter zum Fehlurteil zu verführen.

4. Soziale Kontexte

Soziale Kontexte haben für die Ausgangsfrage nach der Bauart einer nicht-fotorealistischen Bildmaschine eine große Relevanz. Denn weder wird eine Bildmaschine außerhalb sozialer Kontexte entwickelt noch findet sie außerhalb von diesen eine Verwendung. So sind beispielsweise 2D-Fotogramme der alten Röntgen-Bildmaschinen im medizinischen Kontext immer noch erfolgreich, weil Ärzte nicht die Oberfläche des Körpers, sondern dessen innerer Aufbau interessiert. Ebenfalls sind die quasi-fotorealistischen 3D-Bilder der Computertomographie hilfreich, weil sie im medizinischen Kontext etwas über das Innere eines menschlichen Körpers aussagen. Obwohl Bilder der Computertomographie tatsächlich gar nicht so fotorealistisch sind, wie sie scheinen, wäre Medizinern auch mit einer Skizze im Darstellungsstil einer perspektivisch exakten Zeichnung geholfen. Unverantwortlich wäre es, wenn sich Ärzte an Hand eines nicht-fotorealistischen Aquarells ohne Zentralperspektive während einer Hirnoperation orientieren müssten. Eine Bildmaschine im medizinischen Kontext sollte keineswegs so beschaffen sein, dass sie die gleichen Freiheiten der Darstellung nutzt wie sie beispielsweise in der traditionellen Kunst verwendet werden. Zwar kann nicht-fotorealistisches Rendering entsprechend seiner Algorithmen einen hohen Freiheitsgrad aufweisen, aber eine Bildmaschine im medizinischen Kontext ist immer dann hilfreich, wenn sie – so weit wie möglich - exakte Messwerte über den inneren Zustand des Körpers eines Patienten darstellt. Die Verwendung von Bildern innerhalb der Medizin zeigt, dass Bilder in wissenschaftlichen Kontexten immer dann relevant werden, wenn Messwerte dargestellt werden. Bildmaschinen, die nicht-fotorealistische Bilder mit Freiheitsgrade erstellen, wie sie in der traditionellen Kunst präsentiert werden, sind in der Medizin und vielen anderen wissenschaftlichen Kontexten meist unerwünscht, weil sie keine Orientierung über Messwerte geben. Die Nähe zu Messwerten begründet beispielsweise den großen Erfolg der fotorealistischen Fotografie in der Wissenschaft und öffentlichen Kommunikation über Tatsachen.

Die Medienöffentlichkeit interessiert sich weniger für Messwerte oder das Innere eines Körpers, sondern sie interessiert sich meist für Körperoberflächen. Nicht-fotorealistische Bildmaschinen lassen sich in soziale Kontexte der Forschung integrieren, weil sie dort innere Zusammenhänge von etwas transparent machen. Geht es um die Darstellung von Oberflächen findet das nicht-fotorealistische Bild vor allem im Comic oder der Malerei große Resonanz in der Öffentlichkeit. Die Medienöffentlichkeit interessiert sich für die bildhafte Darstellung von Oberflächen eines Körpers aus vielerlei Gründen. Zum einen möchte sie wissen, wie etwas tatsächlich aussieht. Nicht-fotorealistische Pornografie ist beispielsweise seit der Erfindung der Fotografie verhältnismäßig erfolglos. Zwar existiert für erotische Mangas beispielsweise in Nordamerika ein Nischenmarkt, doch der Umsatz von ca. 155 Millionen Dollar für alle Mangasparten insgesamt in Nordamerika ist verschwindend gering, wenn er an den ca. 8 bis 10 Milliarden Dollar Umsatz für pornografisches Bildmaterial allein in den USA gemessen wird (vgl. Schlosser 2003, ICv2). Neben dem tatsächlichen Aussehen von etwas interessiert sich die Medienöffentlichkeit für eine bildhaft dargestellte Sensation, zu der sie eine mehr oder weniger eindeutige Emotion empfinden kann. Und weiterhin möchte sie wissen, wie ein Bildner die Freiheitsgrade nutzt, die ihm die Malerei, die Zeichnung und das Aquarell ermöglicht. Zusammengefasst lassen sich zunächst drei Faktoren nennen, die in der Medienöffentlichkeit relevant werden: Erstens das Aussehen von etwas, zweitens die Kraft des emotionalen Involvements eines Bildmotivs und drittens das kreative Ausschöpfen der Freiheitsgrade innerhalb eines kulturellen Bildstils.

5. Was eine nicht-fotorealistische Bildmaschine können müsste

Soll eine nicht-fotorealistische Bildmaschine konstruiert werden, die in dem soziokulturellen Kontexten unserer Kultur von Erfolg gekrönte Bilder generiert, dann müsste sie mehrere Fähigkeiten aufweisen. So müsste eine nicht-fotorealistische Bildmaschine zu Freiheitsgraden befähigt sein, die es ihr erlauben, ohne Vorbilder, aber mit ästhetischer Urteilskraft zu entscheiden, welche Bildaufteilung und Motivwahl in dem jeweiligen Kulturkreis zur jeweiligen Zeit zutreffend ist. Sie müsste entscheiden können, welche Bildsyntaktik und welches Bildmotiv (Semantik) in den jeweiligen kulturellen Kontext passt, ohne dass das Publikum unter- oder überfordert ist. Eine nicht-fotorealistische Bildmaschine partizipiert noch nicht an den Freiheitsgraden der Kunst, wenn sie irgendein Motiv und irgendeinen Darstellungsstil automatisch wählt oder halbautomatisch wählbar macht. Die Wahl der Malwerkzeuge und des Mediums beschreibt Isenberg begründet als Freiheiten, unter denen ein Verwender einer nicht-fotorealistischen Bildmaschine wählen kann. Aber in europäischen Kulturen entsteht nicht Kunst, wenn ein Individuum auf einer computerunterstützten „Malpallete“ zwischen allen Farben, Formen, Strukturen und Strichstärken wählen kann, wie sie in der Kunst schon einmal vorgekommen sind. Die Freiheiten einer computerunterstützten „Malpallete“ bieten viele Möglichkeiten an, ein Bild zu erstellen. Doch eine autonome Bildmaschine, die versucht Kunst zu erstellen, muss mehr können. Eine „automatische“ Bildmaschine für Kunst muss entweder wissen, welche Freiheiten so zu reduzieren sind, dass schließlich nach allen Reduktionsprozessen eigentlich nur ein Bild möglich ist, oder sie muss gleich wissen, was das richtige Bild ist. In der Kunst und auch in der Medienöffentlichkeit werden oft die Bilder als gelungen angesehen, die keine Freiheiten vorstellbar werden lassen, weil die Betrachter meinen, das Bild hätte nicht anders sein dürfen, als so wie es sich präsentiert. Soll eine Maschine für nicht-fotorealistische Bilder mehr können, als eine computerunterstützte Malpalette bereitzustellen, dann muss sie „ahnen“, welche Unfreiheiten es sind, die die Bildbetrachter überzeugen. Sie müsste über die Unfreiheit der Kultur informiert sein, um unter den Freiheitsgraden wählen zu können, wie sie in der traditionellen Kunst vorhanden sind. Nichtsdestoweniger kann ein Individuum eine halbautomatische Maschine für nicht-fotorealistische Bilder nutzen, um Bilder zu erstellen und darauf hoffen, in den sozialen Kontexten des Kunstsystems anerkannt zu werden. Kunst mit Computern wird ohne Frage als Kunst akzeptiert, solange Menschen noch als Urheber des Kunstwerks gelten und beispielsweise eine Software für die Bildgenerierung geschrieben haben (vgl. Netzkunstgenerator von Cornelia Sollfrank: http://nag.iap.de/).

Abb. 4 Andreas Schelske © ;-) erstellt mit Net.Art Generator, http://nag.iap.de/

6. Für welche Bilder interessieren sich Individuen

Der Rückblick in die Geschichte der fotorealistischen Lichtbildnerei zeigt zweifaches: Erstens erlangten fotorealistische Bilder im Vergleich zu nicht-fotorealistische Bildern ein deutlich größeres Interesse in der Weltgesellschaft und zweitens erhalten handgemalte Bilder bisher noch die höchsten Preise. Die erste These ist zweifelsohne nicht ganz leicht zu belegen. Fotorealistische Bilder wurden zunächst in der analogen Fotografie und dann in der digitalen Fotografie massenhaft verwendet. Die Umsatzzahlen zeigen, dass der Fotorealismus im Fernsehen, den Zeitschriften und eben der Fotografie in sehr vielen bildvermittelten Kommunikationssituationen überwiegt. Im Jahr 2005 wurden beispielsweise weltweit 130 Millionen Fotokameras verkauft, davon waren 100 Millionen digitale Kameras (vgl. http://www.idg.com/ / International Data Group). Für den globalen Markt der Filmindustrie wird bis zum Jahr 2010 ein Umsatzplus von jährlich 5,3 Prozent auf 104 Milliarden US-Dollar erwartet (vgl.: http://www.pwc.de/ „Global Entertainment and Media Outlook: 2006-2010”). Das Marktvolumen für Software übertrifft zwar beispielsweise das der Filmindustrie um das Doppelte, doch Systeme für ”Computer Aided Design“ (CAD) bestimmen bisher eher einen kleinen Teil des Gesamtmarktes (vgl EITO 2007).

Zweitens ist festzustellen, dass bisher die Bilder die höchsten Preise erzielen, die von Hand in nicht-fotorealistischen Darstellungsstilen erstellt wurden. Pablo Picassos Gemälde ”Junge mit Pfeife” wurde beispielsweise zu einem Preis von 104 Millionen Dollar bei Sotheby´s versteigert. Solche Preise werden Bilder des nicht-fotorealistischen Renderings wohl nie erreichen, weil ihnen die menschliche Handschrift eines Künstlers fehlt, der allen anderen Menschen ähnlich war. Den Preis für ein nicht-fotorealistisches Bild aus einer Maschine setzt der Markt auch deshalb als sehr niedrig an, weil ein Künstler nur die malerischen Freiheiten wählen kann, die ein Softwareprogramm für Computergrafik erlaubt. Zweifelsohne können sich die Märkte der Weltgesellschaft täuschen, doch bisher werden traditionelle nicht-fotorealistische Bilder vom Markt als so wertvoll erachtet, weil ein Computersystem noch nicht die gestalterischen Freiheiten ermöglicht, die die klassische Malerei bisher erreicht hat. Selbst wenn ein Computersystem in die Lage versetzt werden kann, in dem individuellen Darstellungsstil von Pablo Picasso ein Gemälde zu produzieren, dann ist immer noch kein Kunstwerk entstanden, weil zur Freiheit des Künstlers nicht nur die Wahl der Malmittel und Werkzeuge (Zeichenmittel) gehört, sondern ebenfalls die individuelle Wahl des Motivs sowie der Zeichenbedeutung. Die nicht-fotorealistische Bildmaschine müsste nicht bloß den soziologischen Turing-Test bestehen, sondern sie müsste zudem einen Kunsthistoriker oder Galleristen überzeugen. Eine sehr begrenzt automatische Bildmaschine, wie beispielsweise das Aaron-System von Harold Cohen (vgl. http://www.kurzweilcyberart.com/), ist nicht an der Sozialität des Kunstsystem orientiert, sondern an der Produktion von Bildern, wie sie in der Kunst schon einmal (z.B. bei Paul Klee) sehr ähnlich vorgekommen sind. Eventuell aus diesem Grund betont auch Schirra, dass Cohen mit dem Aaron-System keine Kunst simulieren wollte, sondern es als ein Werkzeug vorsieht, mit dem in engen Codierungen künstlerisch wirkende Bilder erstellt werden können (vgl. Schirra 2005, S. 141).

Abb. 5 Bild des AARON-Systems 2007, http://www.kurzweilcyberart.com/

7. Wann verstehen Bildmaschinen eine Bildbedeutung?

Die Bedeutung eines Bildes liegt nach pragmatischer Maxime darin, zu welchen kommunikativen Handlungen und Interpretation es ein Individuum motiviert. Ein Individuum schmunzelt beispielsweise während der Bildbetrachtung, wodurch das Bild eine Bedeutung als scherzhafte Zeichnung erlangt. Diese Bedeutungsaktualisierung greift Peirce mit seiner pragmatischen Maxime auf. Für ihn heißt Pragmatik in verkürzter Form: Die Bedeutung von etwas ist der Begriff seiner Wirkung (vgl.: Peirce 5.402 u. Schelske 2001, S. 150). Wenn eine Bildmaschine für nicht-fotorealistische Bilder solche Bildstrukturen erstellen kann, die Menschen zum Lachen bringen, dann hat jene Maschine zumindest Algorithmen dafür, welche bedeutungsvollen Strukturen es sind, die Menschen als eine für sie relevante Bedeutung verstehen. Solange Bildmaschinen irgendwelche zeichenhaften Strukturen nachahmen, aber nicht das Lachen selbst als Bedeutung verarbeiten können, sind sie außerstande bedeutungsvolle Elemente einer Zeichnung funktional einzusetzen, um Menschen spezifische Informationen zu kommunizieren. Mit der nicht-fotorealistischen Bildmaschine von der Bauart einer halbautomatischen Malpalette, wie sie Isenberg vorstellt, kann ein Maler einige Zeichenstrukturen einer nicht-fotorealistischen Bezeichnung von etwas erstellen. Für automatische Bezeichnung wäre die Maschine erst geeignet, wenn sie wie ein Fotoapparat auf etwas gerichtet werden könnte und beispielsweise eine Karikatur innerhalb der vorgesehen Algorithmen kreiert. Die Bedeutungen von Zeichenstrukturen würde die Maschine erst dann verstehen, wenn sie Handlungsanweisungen für die Interpretation eines Bildes auf menschlich nachvollziehbare Weise ausführt.

8. Die perfekte Bildmaschine für nicht-fotorealistische Bilder

Die perfekte, autonome Bildmaschine besteht zwar den Turing-Test für Bilder und trotzdem realisiert sie eventuell ihr soziales Problem. Die Bilder der perfekten, autonomen Bildmaschine würde nicht die gleiche Anerkennung erlangen, wie sie die Bilder eines menschlichen Künstlers erfahren würden. Denn menschliche Individuen orientieren sich an menschlichen Individuen und sie werden es nicht zulassen, dass eine vollständig autonome Bildmaschine ihre künstlerischen Bilder malt, weil sie fühlen, dass die Maschine ihnen nicht ähnlich ist und auch nicht ähnlich sein soll. Vom Standpunkt vergesellschafteter Individuen aus gesehen, ist die perfekte, autonome Bildmaschine für nicht-fotorealistische Bilder dazu verdammt, für immer und ewig ein schnödes Werkzeug zu bleiben.

Dankeswort:

Ich danke Jörg Schirra für seine hilfreichen Anmerkungen. Des Weiteren dank ich jedem, der Anmerkung machen mag, um den Text zu verbessern.

(Andreas Schelske contact[at]soziologischeberatung.de)

Literatur:

Dubuf, Hans; Rodrigues, Joao (2007). Image Morphology: From Perception to Rendering.

In: Computational Visualistics and Picture Morphology, Themenheft zu IMAGE 5 http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/content.php?function=fnArticle&showArticle=100

Gooch, Amy; Gooch, Bruce; Shierley, Peter; Cohen, Elaine (1998). A Non-Photorealistic Lighting Model for Automatic Technical Illustration. In Proc. of ACM SIGGRAPH 1998, ACM Press, New York, 447–452.

Isenberg, Thomas (2007). A Survey of Image-Morphologic Primitives in Non-Photorealistic Rendering. in: Computational Visualistics and Picture Morphology, Themenheft zu IMAGE 5, http://www.bildwissenschaft.org/VIB/journal/content.php?function=fnArticle&showArticle=103

Schelske, Andreas (2001). Visuell kommunikatives Handeln mittels Bildern, in: Sachs-Hombach, K.; Rehkämper, K.: Bildhandeln - Interdisziplinäre Forschungen zur Pragmatik bildhafter Darstellungsformen, Magdeburg 2001, Scriptum Verlag Magdeburg. Online: http://www.soziologischeberatung.de/

Schelske, Andreas (1998). Die kulturelle Bedeutung von Bildern - Soziologische und semiotische Überlegungen zur visuellen Kommunikation. Deutscher Universitäts-Verlag: Wiesbaden. Online: http://www.soziologischeberatung.de/

Schelske, Andreas (1998). Wie wirkt die Syntaktik von bildhaften Zeichen kommunikativ? In: Sachs Hombach, K.; Rehkämper, K.; Bildgrammatik, Interdisziplinäre Forschung zur Syntax bildlicher Darstellungsformen, Magdeburg 1998, S. 145-154, Online: http://www.soziologischeberatung.de/

Schlosser, Eric (2003). Reefer Madness: Sex, Drugs, and Cheap Labor in the American Black Market. Houghton Mifflin, New York.

Peirce, Charles Sanders (1960). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. 1-8, Cambridge.

Plinius Secundus, Gaius: Naturalis historia (2005). lateinisch/deutsch = Naturgeschichte / Plinius der Ältere. Ausgew., übers. u. hrsg. von Marion Giebel. Stuttgart: Reclam.

Strothotte Thomas; Schlechtweg, Stefan (2002). Non-Photorealistic Computer Graphics. Modeling, Rendering, and Animation. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Schirra, Jörg R.J. (2005). The Foundation of Computational Visualistics. Wiesbaden: DUV.

Wittgenstein, Ludwig. (1990). Tractatus logico-philosophicus, Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp Frankfurt a.M., Lizensausgabennachdruck bei Reclam, Leipzig.