|

Grundlagen computervermittelter Vergesellschaftung Lehrbuch: Oldenbourg

Verlag, München. ISBN: 3486273965 |

Schelske, Andreas __ ---------------------------------------__Home |

|

Leseprobe: 1. Kapitel - Soziologie und Informatik |

| Eine Soziologie vernetzter Medien verbindet

zwei Forschungsrichtungen: Soziologie und Medieninformatik. Die Soziologie

erforscht, wie Individuen der Gesellschaft handeln und kommunizieren.

Indessen die Medieninformatik vernetzte, interaktive Medien entwickelt,

damit Individuen medienvermittelt kommunizieren und handeln können.

Die Soziologie agiert überwiegend erklärend und analysierend,

indessen verfährt die Medieninformatik vorwiegend gestaltend

und konstruierend. Beide wissenschaftlichen Disziplinen verbindet

die Soziologie vernetzter Medien, indem sie die Zusammenhänge

und Wechselwirkungen der Informationstechnik einerseits und gesellschaftliche

Strukturen sowie soziales Handeln andererseits analysiert. Sie umfasst

die Folgen der Informationstechnik in den Gesellschaften und zeigt

auf, wie die rasche Entwicklung der Informationstechnik auf soziale

Prozesse wirkt. Dabei muss eine Soziologie vernetzter Medien berücksichtigen,

welche sozialen Folgen sowohl die modernen Computernetze als auch

die Anwendung der multimedialen, interaktiven Systeme mit sich bringen.

Insofern bietet die Soziologie das Potenzial, sich mit konstruktiven

Gesellschaftsanalysen an der Veränderung und Entwicklung der

computerunterstützten Techniken zu beteiligen. Die folgenden Grundlagen der informationstechnischen Vergesellschaftung in vernetzten, interaktiven Medien sollen: • die Bedeutung der computerunterstützten Kommunikation für die Entwicklung von Gesellschaften darstellen • Wechselwirkungen zwischen vernetzten, interaktiven Medien und gesellschaftlichem Strukturwandel verstehen helfen • unterschiedliche Medien im Hinblick auf Kommunikationsstruktur und Funktion in ihren gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen unterscheidbar machen • soziale Netzwerke, die sich auf Informations- und Kommunikationstechnik (IuK-Technik) stützen, als ein zentrales Charakteristikum der sozialen Kontexte im Informationszeitalter darstellen. • verständlich machen, dass Individuen während computervermittelter Kommunikation reale Sozialbeziehungen eingehen und nicht etwa bloß „virtuell“ kommunizieren, also der „Möglichkeit nach“ bzw. „nicht wirklich“ miteinander kommunizieren, so wie es das Wort „virtuell“ oft unterstellt. Unabhängig vom Übertragungsmedium kommunizieren Menschen miteinander – sie kommunizieren nie virtuell miteinander. • klassische Begriffe der Soziologie in die computerunterstützten Kommunikationsverhältnisse zwischen Menschen überführen. Die genannten sechs Punkte verweisen implizit auf die Spannungsfelder,

in denen Gesellschaft und vernetzte, interaktive Medien stehen.

In der Alltagspraxis erfahren bereits viele Individuen derzeitiger

Gesellschaften, dass Computersysteme und deren Vernetzung für

vielfältige Aufgaben eingesetzt werden. Mitunter sind computerunterstützte

Systeme bereits maßgeblich daran beteiligt, soziale Strukturen

herzustellen. Forschungsbereiche wie beispielsweise CSCW (Computer-Supported

Cooperative Work) bemühen sich um Techniken, die – wie

der Name sagt – darauf angelegt sind, die Zusammenarbeit von

Individuen mittels vernetzter Computersysteme zu unterstützen.

Neben dem Einsatz in der Arbeitswelt übernehmen Computersysteme

ebenfalls viele Funktionen in anderen Sozialstrukturen, wie beispielsweise

Familie, Freizeit, Bildung, Politik und Religion. In der Alltagspraxis

ermöglichen computerunterstützte Systeme neue Lebensstile,

wie Menschen kommunizieren, arbeiten, sich unterhalten lassen,

Auto fahren, sich verabreden, Freundes-, Liebes- oder Geschäftsbeziehung

beginnen (s. Abb. 1.1), einkaufen, Geld investieren, spielen, Macht

ausüben, Vertrauen schenken, ihr Leben und ihre Freizeit gestalten.

In all diesen Kontexten beeinflussen und ermöglichen Computersysteme

es, wie Individuen soziales Handeln aktualisieren. Computerunterstützte

Systeme beeinflussen Sozialstrukturen selbstverständlich auch

dann, wenn Individuen sie nicht bemerken – wie während

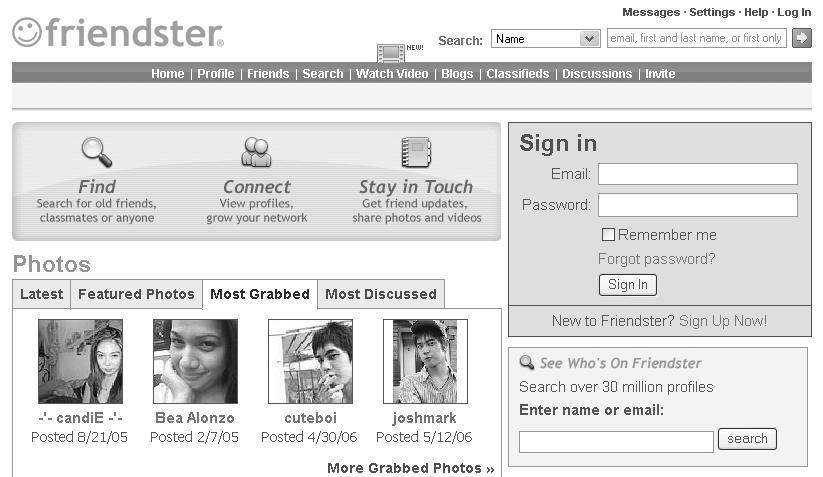

des Autofahrens, Telefonierens oder Einkaufens beispielsweise. Abb. 1.1 30 Millionen Mitglieder im sozialen Netzwerk der Freunde von www.friendster.com Alle aufgezeigten Beispiele verdeutlichen, dass Computersysteme

für die Gesellschaft und deren Entwicklung äußerst

einflussreich sind und weiterhin sein werden. Bereits in den 60er

Jahren bot Marshall McLuhan mit seinem Buch „The Gutenberg

Galaxy“ eine erste Vision an (vgl. McLuhan, 1962). Es sah

in den Kommunikationsmedien die maßgebliche Kraft für

die gesellschaftliche Entwicklung. Zudem prognostizierte er die

bis heute anhaltende Entwicklung, dass elektronische Massenmedien

die räumlichen Barrieren in der weltweiten Kommunikation überwinden.

McLuhan zufolge bewirken die elektronischen Massenmedien eine beschleunigte

Kommunikation, die die Welt zu einem globalen Dorf (Global Village)

zusammenschrumpfen lässt. Im globalen Dorf kommen den Individuen

alle Ereignisse sehr nah und vertraut vor, so dass räumliche

Entfernungen ihre Bedeutung verlieren. Mit seinen Analysen gehörte

McLuhan zu den Ersten, die die Entwicklung der Gesellschaft direkt

in Wechselbeziehung zu elektronisch vermittelter Kommunikation beschrieben.

Zwar bezog er sich nicht explizit auf computervermittelte Kommunikation,

aber er konnte darlegen, dass das Fernsehen, Radio, Telefon usw.

einen enormen Einfluss auf alle Gesellschaften ausüben. Hinsichtlich der ersten Fragestellung nehme ich eine soziologische

Perspektive ein. Diese wird die wissenschaftliche Disziplin der

Soziologie darstellen und erläutern. Im Anschluss daran werde

ich auf den sozialen Wandel im Zeitalter der computervermittelten

Kommunikation eingehen. Die Perspektive der Medieninformatik nehme

ich mit der zweiten Fragestellung ein, um zu erläutern, welches

Selbstverständnis sie von ihrem Fachbereich entwickelt hat

und in welcher fachlichen Hinsicht sie sich auf Gesellschaft bezieht.

Im Anschluss an die Erläuterung der beiden Disziplinen expliziere

ich die konvergierende Perspektive, die in die Soziologie vernetzter

Medien mündet. Dort werde ich darlegen, worauf eine Soziologie

vernetzter Medien reagiert und was sie leistet. |

| 1.1 Soziologie und Medien der Vergesellschaftung | Anfang Home | |

| Nicht alles ist Soziologie. Mit einer

gewissen Spitzfindigkeit ließe sich sogar sagen, dass Soziologie

sich nicht für Menschen interessiert. Denn das soziologische

Interesse am Menschen sind dessen Handlungen, dessen soziale Beziehungen

und dessen Kommunikationen. Soziologie will nicht wissen, was der

Mensch ist, sondern was eine Gesellschaft ist. Als Wissenschaft beginnt

Soziologie dort, wo sie sich ihren Gegenstandsbereich definiert. Eine

Definition der Soziologie von Hans Joas ist folgende: „Die Soziologie

untersucht die Arten und Weisen, wie das menschliche Leben sozial

organisiert wird“ (Joas, 2001, S. 11). Sie bemüht sich

darum, die sozialen Beziehungen zwischen Menschen zu charakterisieren

und zu verstehen. Um ihr Forschungsziel zu erreichen, setzt die Soziologie

empirische Forschungsmethoden ein, z.B. wenn sie soziale Beziehungen

mittels Befragungen und Beobachtungen untersuchen möchte. Insbesondere

das Internet eröffnet der Online-Forschung neue empirische Befragungsmethoden

(z.B.: www.online-forschung.de). Das zweite wissenschaftliche Fundament

ist die soziologische Theorie, die sich beispielsweise darum bemüht,

die sozialen Beziehungen, soziale Ungleichheit und soziale Mobilität

in der Gesellschaft als Ganzes zu beschreiben. In vielen Fällen

wird die soziologische Theorie in die allgemeine Soziologie eingereiht. Zur soziologischen Theorie gehören aber auch die vielen speziellen Soziologien oder so genannten Bindestrichsoziologien, wie z.B. Mediensoziologie, Kommunikationssoziologie, Techniksoziologie, Wissenssoziologie usw. Die empirische und theoretische Methodik macht die Soziologie zu einer Wissenschaft, die hinsichtlich ihrer Forschungsgebiete ähnlich fein gefächert ist wie die Gesellschaft selbst. Im Erkenntnisinteresse der Soziologie steht immer die Gesellschaft, ganz gleich welcher soziale Bereich untersucht wird. Die grundlegende, soziologische Frage hinsichtlich der vernetzten, interaktiven Medien lautet: Wie ist Gesellschaft möglich, wenn ihre gesellschaftliche Ordnung durch vernetzte, interaktive Medien unterstützt wird? Hinsichtlich der digitalen Medien verstärkt die Soziologie seit den 70er Jahren ihre wissenschaftlichen Anstrengungen. Und trotzdem hat sie bis heute Mühe, Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in ihre Forschungsergebnisse einfließen zu lassen. Denn die Wechselbeziehung von Gesellschaft und Informationstechnik (IT) zieht einen beschleunigten Wandel nach sich, der den Bedarf an soziologischer Theorie und soziologischer Empirie drastisch verstärkt. Zudem ändert sich die Art und Weise menschlichen Lebens infolge innovativer Informationstechniken in zunehmend kürzer werden Zeitabständen. Was sich jedoch trotz der vielfältigsten Informationstechniken nicht verändert hat, ist die soziale Motivation des Menschen, auf welche Art und Weise auch immer mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Solange Menschen motiviert sind, wechselseitig mittels Medien sozialen Kontakt aufzunehmen, findet die Soziologie ihren Gegenstand „Vergesellschaftung“ im Zusammenhang mit Informationstechniken vor. Eine der ersten Autorinnen, die aus soziologischer Perspektive über Informationstechnik berichtete, war Sherry Turkle. Sie und viele andere erlebten das Internet als ein Medium, das ihnen ganz unerwartet viele soziale Beziehungen einbrachte. Ihre Begeisterung ist noch heute in den Sätzen zu spüren, mit denen sie das Internet beschreibt. Sie macht glaubhaft: „Wir beginnen uns mit anderen Augen zu sehen, sobald wir unser Bild im Spiegel des Computers erblicken. […] Ein rasant expandierendes System von Netzen, die in ihrer Gesamtheit als Internet bezeichnet werden, verbindet Millionen von Menschen in neuen Räumen, die unsere Denkweise, den Charakter unserer Sexualität, die Form der Gemeinschaftsbildung, ja unsere Identität selbst verändern“ (Turkle, 1999, S. 9). Dieses „Leben im Netz“ war es, das Sherry Turkle faszinierte und das sie in ihrem gleichnamigen Buch beschrieb. Das Internet ist für sie ein fester Teil des Alltagslebens. Wie Turkle erledigen auch andere ihre elektronische Post, ihre Einkäufe und ihre Bankgeschäfte im Internet. Dort kommunizieren sie ebenfalls mit ihren Familien, Freunden und Bekanntschaften per E-Mail, Chat, SMS (Short Message Service) oder Internet-Telefonie. Mittels der vernetzten, interaktiven Medien organisieren sich Individuen, um sich in Gruppen, Communities, Vereinen, Verbänden, Newsgroups oder Mailinglisten usw. zusammenfinden. Die oben beispielhaft aufgezeigten Medien ermöglichen soziale Beziehungen, die einer der Begründer der deutschen Soziologie, Georg Simmel (1858–1918), folgendermaßen formulierte: „[…] der Mensch sei in seinem ganzen Wesen und allen Äußerungen dadurch bestimmt, dass er in Wechselwirkung mit andern Menschen lebt“ (Simmel, 1908, S. 2). Sobald Individuen chatten, telefonieren, simsen (SMS schicken), treten sie in Wechselwirkung zueinander. Sie organisieren ihre sozialen Beziehungen mittels Kommunikationsmedien, wie Turkle oben dokumentierte. Soziale Wechselwirkungen mittels Kommunikationsmedien sind heutzutage alltäglich. Nahezu jeder telefoniert, sieht Fernsehen und hört Radio. Etwas weniger alltäglich ist das Internet für die Gesamtheit der deutschen Gesellschaft. Im Jahr 2006 nutzten 58,2 Prozent der deutschen Bevölkerung das Internet und 6,1 Prozent planten noch innerhalb des Jahres 2006 das Internet zu nutzen (vgl. Emnid (N)Onliner Atlas, 2006). In privaten Haushalten waren Individuen hauptsächlich daran interessiert, per E-Mail zu kommunizieren. Das Internet nutzten sie zu 75 Prozent für die Anwendung E-Mail. Für die Suche nach Informationen über Produkte und Dienstleistungen verwendeten immerhin noch 65 Prozent das Internet (vgl. Statistisches Bundesamt, 2004). Als Kommunikationsmedien nutzen also bisher keineswegs alle Bundesbürger das Internet, um mit anderen Individuen in einen sozialen Kontakt zu treten. Doch ganz gleich ob Menschen mittels Computern, Fernseh- und Radioapparaten oder Tele-fonen kommunizieren – an dem Punkt der sozialen Organisation von Individuen mittels Medien existiert Gesellschaft. Denn Gesellschaft ist nach Simmel der Begriff, der die Gesamtheit der Wechselwirkungen zwischen mehreren Individuen benennt (vgl. Simmel, 1890, S. 5, 130f.). Gesellschaft existiert für Simmel überall dort, „wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten“ (Simmel, 1890, S. 4). Seine Ausgangsfrage ist: Wie ist Gesellschaft möglich? In unzulässiger Verkürzung lautet seine Antwort, dass soziale Wechselwirkungen das Netzwerk der Gesellschaft knüpfen (vgl. Simmel, 1890, S. 30). An diesen sozialen Kontakten zwischen Individuen sind heutzutage zunehmend vernetzte, interaktive Medien beteiligt. Zweifellos führt Simmel mit dem Begriff der sozialen „Wechselwirkungen“ eine vereinfachte Erklärung ein, auf welcher notwendigen Bedingung eine Gesellschaft basiert. Implizit wies Simmel jedoch auf die Bedeutung der Medien für die Entwicklung einer Gesellschaft hin. Denn mittels Medien organisieren sich Individuen als Gesellschaft. Insbesondere in modernen Gesellschaften werden zunehmend mehr vernetzte, interaktive Medien von Individuen verwendet, um an der globalen Weltgesellschaft zu partizipieren. Die Soziologie sieht sich daher herausgefordert, zu untersuchen, wie vernetzte, interaktive Medien auf ihre Weise soziale Wechselwirkungen ermöglichen. Gewiss setzen Individuen seit langem Medien ein, um sich zu vergesellschaften. Neu ist, dass vernetzte, interaktive Medien für soziale Kontakte sorgen, die zusehends die Richtung einer Weltgesellschaft einschlagen oder auch begünstigen. Infolge des erdumspannenden Internets können die NGOs Attac (www.attac.org) und World Vision (www.wvi.org) sowie die Softwareinteressierten von www.linux.org und www.gnu.org große soziale Netzwerke organisieren, in denen Individuen sich zunehmend als vernetzte Weltgesellschaft verstehen. Eine Gesellschaft – so erdumspannend sie sich auch organisiert – verharrt nicht unverändert. Auch Simmel verstand Gesellschaft als unablässig im Wandel begriffen. Die Dynamik und der Wandel der Gesellschaft gehen ursächlich auf den Vergesellschaftungsprozess zurück, den Individuen vermöge ihrer Kommunikation und ihrem sozialen Handeln betreiben und verändern (vgl. Simmel, 1890, S. 5). Gesellschaft basiert auf immerwährender Vergesellschaftung. Sie existiert nicht als eine, die einmal aufgebaut für alle Zeiten Bestand hat. Sondern Gesellschaft basiert darauf, dass sie im Prozess der Vergesellschaftung immer wieder aufs Neue von Individuen reproduziert wird. An dieser Reproduktion sozialer Beziehungen sind vielerlei Medien beteiligt. Medien übernehmen eine Vermittlerposition zwischen den Individuen und der Gesellschaft. Deshalb beeinflussen sie die Vergesellschaftung in ganz unterschiedlicher Weise. Beispielsweise verändern Medien das Handeln von Menschen gegenüber Gegenständen. So handeln Menschen in „Gemischten Realitäten“ (Mixed Realities) infolge von Informationen, die sie aus der realen Welt und der multimedialen Umgebung beziehen. Neben dem alltäglichen Handeln verändern Medien zudem das „soziale Handeln“ zwischen Menschen. So verändern sie die Weisen, wie Individuen aufwachsen und sich in die Gesellschaft einfinden – d.h., Medien verändern die Sozialisation der Individuen. Andererseits beeinflussen Medien soziale Strukturen in der Weise, wie z.B. Traditionen weitergeben werden, Arbeit verteilt und erledigt wird oder Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren. Alle aufgezeigten Beispiele verweisen auf die bedeutsame Rolle der Medien für den gesellschaftlichen Wandel in politischen, demografischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Kontexten. Wer keine Zeitung liest, nie Fernsehen sieht, das Internet meidet und nicht Radio hört, nimmt an vielen Bereichen der Gesellschaft nicht teil. Zugespitzt formuliert Steinmaurer den Einfluss der Medien dahingehend, „dass es immer unwahrscheinlicher wird, in der Gesellschaft, aber außerhalb der Medien zu leben“ (Steinmaurer, 2003, S. 108). Insbesondere die Begriffe der Medien- und Informationsgesellschaft verweisen darauf, dass wir uns mehr und mehr mittels Medien zu Gesellschaften bzw. zur Weltgesellschaft organisieren. Medien tragen also wesentlich zur Vergesellschaftung der Individuen bei. Vom Standpunkt der Soziologie aus kann der gesellschaftliche Wandel nicht angemessen erklärt werden, wenn Medien und ihre gesellschaftshistorische Rolle außer Acht gelassen werden. „Denn die Herausbildung neuer und der Funktionswandel bereits etablierter Medien vollzog sich stets in zeitlicher Parallele zu größeren gesellschaftlichen Veränderungen“ (Behmer u.a., 2003, S. 7). Die Wechselbeziehung zwischen Gesellschaft und Informationstechnik ist innerhalb der Soziologie unstrittig. Doch die wissenschaftlichen Ansätze variieren stark, sobald die technischen und sozialen Einflussgrößen des gesellschaftlichen Wandels analysiert werden. Die technikdeterministischen Theorien der Soziologie gehen davon aus, dass die Technik den sozialen Wandel herbeiführt. Indessen soziotechnische Theorien der Soziologie annehmen, dass die sozialen und ökonomischen Einflussgrößen dominieren, wenn der gesellschaftliche Wandel in der Zusammenschau mit Informationstechnik erklärt werden soll. Technikdeterministische und soziotechnische Theorien konkurrieren um den stimmigsten Erklärungsansatz. Solche Diskussionen sind zweifelsohne das „Geschäft“ der Soziologie. Einig sind sich Soziologen darin, und Informatiker sehen es ebenso, dass „nicht alle technisch machbaren Anwendungen im Medienbereich in den Nutzungsalltag der Menschen ohne Probleme eingepasst werden können“ (Steinmauer, 2003, S. 112). Ebenso sind zahlreiche Faktoren der Gesellschaft für die Akzeptanz einer Computertechnik entscheidend. Beispielsweise prognostizierte Alvin Toffler in den siebziger Jahren, dass es nur einige Jahre dauern würde, bis die Hälfte aller Arbeitsplätze in der heimischen Wohnung eingerichtet wäre. Bis heute hat sich die Prognose nicht bewahrheitet. Hinsichtlich der Teleheimarbeit argumentiert Dostal, dass sich Erwerbsarbeit aufgrund organisatorischer und rechtlicher Rahmenbedingungen nur schwer in die Privatsphäre integrieren lässt (Dostal, 1995, S. 131). Die allgemeine Soziologie betrachtet die Informationstechnik unter der Perspektive ihrer Stellung in der Gesellschaft. An Medien und Informationstechnik ist sie interessiert, weil Individuen mittels Medien kommunizieren und sich vergesellschaften. Anlass zur soziologischen Diskussion bietet selbstverständlich die Frage, wie die Medien die Gesellschaft verändern und wie die Mediennutzung der Individuen diese beeinflusst. Doch ganz gleich wie diese Frage zu entscheiden ist, wenn Informationstechniken in die Gesellschaft integriert sind, findet die Soziologie ihren Untersuchungsgegenstand in Form einer vorhandenen oder potenziellen sozialen Resonanz auf die Technik. Der Wechsel der wissenschaftlichen Perspektiven gehört dabei zu den Basisqualifikationen, mit denen Soziologie interdisziplinär auf die Verwendung von Computertechniken schaut. Dabei sind nicht nur die Medien im Speziellen relevant, sondern im Allgemein alle computerbasierten Systeme, die Individuen beabsichtigt oder unbeabsichtigt verwenden. Aus diesem Grund ist selten von einem einzigen wissenschaftlichen Standpunkt heraus abzuschätzen, welche Informationstechniken zu welchem Zeitpunkt für den gesellschaftlichen Wandel bedeutsam werden. Genauere Einschätzungen benötigen die Variation der soziologischen Perspektiven, wie sie in den weiter oben genannten speziellen Soziologien bestehen. Zu den für die multimedialen, interaktiven Systeme bedeutsamsten speziellen Soziologien gehören die Mediensoziologie, die Kommunikationssoziologie sowie die Techniksoziologie. Allgemeine Soziologien sowie universale Theorien dürfen selbstverständlich nicht wegfallen, wenn die Gesellschaft insgesamt dargestellt werden soll. Sobald alle sozialen Lebensbereiche beachtet werden, in denen Informationstechnik verwendet wird, gewinnen ebenfalls auch Wissens-, Gruppen-, Kunst- und Kulturso-ziologien an Erklärungskraft. Die soziologischen Disziplinen antworten quasi auf meine Ausgangsfrage: „Wie analysiert Soziologie die Medien der Vergesellschaftung?“ Denn die allgemeinen und speziellen Soziologien fokussieren sich innerhalb ihrer Perspektive darauf, wie Informationstechnik soziale Wechselwirkungen verändert. In dem jeweiligen soziologischen Fokus steht dann beispielsweise die Frage, wie Informationstechnik auf Gruppen, Individuen, Kultur, Kommunikation, Ethik, Wissen, Information, Netzwerke, Kunst, Arbeit, Städte etc. wirkt. Soziologie als wissenschaftliches Programm nimmt sich vor, einerseits auf Veränderungen der Gesellschaft zu reagieren und andererseits diese Veränderungen aus unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Eine sensitive Soziologie spricht gegenüber dem gesellschaftlichen Wandel selbstverständlich nicht immergültige Wahrheiten aus, sondern bietet aktuelle Orientierung. Um diese Orientierung hinsichtlich des sozialen Wandels zu leisten, bieten sich die Technik- und Mediensoziologie als wissenschaftliche Leitidee für eine Soziologie vernetzter Medien an. Jene beiden speziellen Soziologien haben eine empirische und theoretische Basis, um unterschiedliche soziale Facetten multimedialer, interaktiver Systeme aufzuzeigen. |

||

| 1.1.1 Technik- oder Mediensoziologie als Leitidee | Anfang Home | |

| Techniksoziologie stellt sich die Aufgabe,

den Zusammenhang von Gesellschaft und Technik zu beschreiben. Sie

beobachtet, wie sich Gesellschaft durch den Einsatz der Technik verändert

und welche Folgen eine Technik für die Gesellschaft hat (vgl.

Degele, 2002, S. 7). Zur Technik zählen beispielsweise Autos,

Kühlschränke, Kernkraftwerke, Flugzeuge usw. genauso wie

SMS, Internet, Computerchips und alle anderen Formen der Informationstechnik.

Im alltäglichen Sinne wird heutzutage all das als Technik bezeichnet,

was die Kultur an Maschinen und Geräten, sowie deren Herstellungsverfahren

und Verwendungsweisen hervorgebracht hat. Neben diesem alltäglichen

Technikbegriff arbeiten Soziologen selbstredend auch mit detaillierteren

Begriffen. In soziologischer Theoriestrategie stellt Nina Degele einen dreigliedrigen Technikbegriff vor. Nach ihrer aktuellen Definition ist im Begriff der Technik der „Aspekt der Materialität, zweitens der Handlung und drittens des Wissens berücksichtigt“ (Degele, 2002, S. 19). • Technik ist materiell: In erster Facette benennt Technik einen durch menschliche Einwirkung hergestellten Gegenstand, ein so genanntes Artefakt. Zu solchen materiellen Artefakten gehören Computerchips, Tastaturen, Bildschirme, Informationstechnik und alle anderen Gegenstände, die durch eine Kulturpraktik hervorgebracht wurden. • Technik ist Handlung: In der zweiten Facette berührt der Begriff „Technik“ das alltägliche Handeln des Menschen in der Praxis. Solche „Formen des Handelns“ können z.B. Techniken sein, die als Tanz-, Schauspiel- oder Sprechtechniken entwickelt wurden. Ebenfalls erfordert die Handhabung vernetzter, interaktiver Medien diverse „Formen des Handels“. Dazu gehören beispielsweise Techniken der Bedienung einer Benutzungsschnittestelle oder spezifische Programmiertechniken. • Technik als Form des Wissens (Technologie): Drittens ist mit dem Technikbegriff ein spezifisches Wissen um die Formen der Technikverwendung gemeint. Im Sinne von Know-how ist mit Technik ein Wissen definiert, „das hinter der Entwicklung oder Nutzung von jeglichen Artefakten oder Handlungsweisen steckt“ (Degele, 2002, S. 20). Das Programmieren oder das Visualisieren eines Codes basiert beispielsweise auf dem Wissen, was Computersprachen, Computersysteme und menschliche Wahrnehmung leisten können. Seit dem 18. Jahrhundert wird in Europa das systematisierte Wissen um eine Technik als Technologie definiert. Der Begriff „Technologie“ ist allerdings wesentlich älter. Schon die Griechen sprachen mit Technologie (technología) die Lehre von der Technik und deren Anwendung an. Gegenwärtig unterscheiden manche Soziologen nicht mehr zwischen Technik und Technologie, weil Wissen selbst zu einer codierten Wissenstechnik wird und auch eine Technisierung der Wissenschaft und Wissensvermittlung eingetreten ist. Trotzdem verwenden weiterhin viele die Unterscheidung von Technik als Fertigkeit und Technologie als Lehre von der Technik. Mit der Telefontechnologie als „Lehre von der Telefontechnik“ lässt sich nicht telefonieren, indessen sich die Telefontechnik „als Fertigkeit“ für ein Telefongespräch nutzen lässt. Im Folgenden wird so weit wie möglich die moderne Technikdefinition verwendet – also auch die Lehre und Form des Wissens weitgehend als Technik angesprochen und seltener der Begriff der Technologie verwendet. Wenn von Technologie die Rede ist, dann ist immer ausschließlich die „Lehre von der Technik“ gemeint, die Theorie also. Technologie ist demnach ein kleinerer Teilbereich der Technik einer Gesellschaft. Je bedeutender eine materielle Technik für eine

Gesellschaft war, umso stärker verwiesen Soziologen auf mögliche

Verluste in unserer Kultur. Georg Simmel sah beispielsweise die

Tragödie der Kultur darin begründet, dass mit der arbeitsteiligen

Massenproduktion die individuelle Kontrolle über die kulturelle

Technik verloren geht (vgl. Simmel, 1983). Günter Anders verbindet

in den 60er Jahren mit moderner Technik eine aufkommende Apokalypse,

deren Symbol „Hiroshima“ noch heute darstellt (vgl.

Anders, 1987). Und Theodor W. Adorno und Max Horkheimer bezichtigten

die so genannte Kulturindustrie, dass diese mittels Massenmedien

das Bewusstsein der Individuen fesselt und letztendlich um das Wahre

„betrügt“ (vgl. Horkheimer & Adorno, 1997).

Alle genannten Autoren definieren die materielle Technik der modernen

Industriegesellschaft als tendenziell außersozial, menschen

und gesellschaftsfeindlich. Ohne Frage folgte bisher aus jeder

Technik auch ein Problem in der Gesellschaft und selbstverständlich

sprechen kritische Soziologen viele der unerwünschten Technikfolgen

an, weil es ihre wissenschaftliche Berufung ist und weil es ihre

ethisch-politische Pflicht ist. Die kritische Soziologie verdient

Beachtung. „Da es dem König aber wenig gefiel, daß sein Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. `Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen´, waren seine Worte. ´Nun darfst du es nicht mehr´, war deren Sinn. `Nun kannst du es nicht mehr`, war deren Wirkung!“ (Anders, 1987, S. 97) Günter Anders stand der Technik sowie den Medien kritisch

gegenüber. Gleichwohl hat er eine Formulierung dafür gefunden,

was eine „Botschaft des Mediums“ oder des Medieninhalts

für Individuen und soziale Systeme sein kann. Heutzutage würde

der König seinem Sohn natürlich ein Handy schenken, damit

der Junge immer seine Freunde anrufen kann und sich weniger allein

fühlt. Insgeheim erhofft sich der König aber, dass er

seinen Sohn stets kontrollieren kann. In der Wirkung könnte

es passieren, dass der Sohn seltener seine Freunde trifft, sondern

vergeblich zuhause auf einen Anruf seiner Freunde wartet oder immer

nur mit ihnen telefoniert, sie aber nicht so oft Face-to-Face trifft. |

||

| 1.2 Informatik und Gesellschaft | Anfang Home | |

| In Anbetracht der aufkommenden Informationsgesellschaft

schrieb der Soziologe C. Wright Mills (1916–1962) in den 60er

Jahren spöttisch: „Soziologie ist IBM + Realität +

Humanismus“ (zit. nach Abels, 2001, S. 49). In der heutigen

Netzwerkgesellschaft müsste der Satz in Richtung anderer IT-Unternehmungen

verändert werden. Im Kern bestätigt Mills die Trivialität,

dass Informationstechnik in der Gesellschaft vielfältige Auswirkungen

hat. Und er unterstreicht im Sinne der Medieninformatik, dass die

kundengerechte Visualisierung und Audiogestaltung auch die strategisch

geplante Selbstdarstellung des Unternehmens (Corporate Identity)

– hier beispielsweise IBM – meint. Ein solch großes

Unternehmen wie IBM drängt sich in die gesellschaftliche Realität,

nicht nur weil es Computersysteme anbietet, sondern weil es seine

unternehmerische Reichweite fortwährend und öffentlich visuell

kommuniziert. Das Beispiel von IBM belegt, dass von Beginn an die

Informatik einzelne Schwerpunkte beinhaltete, die sich auf die gesellschaftliche

Praxis beziehen. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob unser

soziales Gefüge als Informations-, Wissens-, Medien- oder Netzwerkgesellschaft

beschrieben wird. Zentral ist vielmehr das Selbstverständnis

der Informatik, mit dem sie sich auf die soziale Praxis der Individuen

bezieht. Die oft gestellte Frage ist daher: Was ist Informatik? Und

wie wirkt Informationstechnik auf die Gesellschaft und umgekehrt?

|

||

| 1.2.1 Was ist Informatik? | Anfang Home | |

Was als Definition der Informatik gilt, formulieren deutsche Informatiker in regelmäßigen Abständen neu. Nordamerikanische Informatiker verfahren noch etwas pragmatischer. Sie suchen keine Definitionen. Sie sprechen von „Computer Science“ und meinen damit eine Wissenschaft, die sich mit Algorithmen, Informationsverarbeitung, Hard- and Software beschäftigt. Eine eindeutige Definition nennt weder die deutsche Gesellschaft für Informatik (GI) noch die amerikanische Association for Computing Machinery (ACM). Auch ein neuerer Sammelband mit dem Titel „Das ist Informatik“ will keine stabile Definition finden (vgl. Desel, 2001). Eine oft kritisierte, aber viel zitierte Definition der Informatik von Wilfried Brauer lautet: „Informatik ist die Wissenschaft, Technik und Anwendung

der maschinellen Verarbeitung und Übermittlung von Informationen.

Ergänzend, meine ich [d.h. Brauer] heute, muss man hinzufügen:

Ziel der Informatik ist die Entwicklung von Assistenzsystemen, die

Menschen bei allen Arten von (geistigen) Tätigkeiten unterstützen.“

(Brauer, 2001, S. 24) Die unterschiedlichen Fachgebiete der Informatik verweisen auf facettenreiche Strukturen und Methoden ihrer wissenschaftlichen Disziplin. Die „Gesellschaft für Informatik“ (GI) fixiert sich nicht auf eine Definition der Informatik. Dies begründet sie damit, dass fixierte Inhalte der Informatik sich in absehbarer Zeit als veraltet oder als zu eng erweisen könnten und wahrscheinlich auch werden (vgl. http://www.gi-ev.de/themen/was-ist-informatik/). So gehört es zum Selbstverständnis der Informatik, innerhalb ihrer Disziplin zu fragen, welche Folgen die automatisierte Informationsverarbeitung für die Gesellschaft, die Umwelt, für das Individuum hat, ob sie vertretbar sind und wo Grenzen liegen sollen. Auch andere Fachbücher halten die Informatik für alle erdenklichen Anwendungsfelder offen. Insofern lässt sich mit zugeneigter Ironie definieren: Die Welt der Informatik ist alles, was sie als ihre Aufgabe begreift. Mit etwas mehr Spaß schreibt der Informatiker Wolfgang Coy über seine Disziplin: „Unsere Lösung ist ihr Problem“ (Coy, 2001, S. 16). Damit meinte Coy zweifelsohne vorrangig die Softwarelösungen für Computerbenutzer.

|

||

| 1.2.2 Was ist Medieninformatik? | Anfang Home | |

| Die Entwicklung zu einer vernetzten

Mediengesellschaft vollzog sich in den letzten 10 Jahren äußerst

zügig. Im Jahr 2006 nutzten bereits 50,7 Millionen Deutsche das

Internet – das entspricht 58,6 Prozent der Bundesbürger

über 14 Jahren (vgl. Emnid, 2006). Aus soziologischer Perspektive

steht die Medieninformatik in enger Wechselwirkung zu den strukturellen

Veränderungen unserer Mediengesellschaft. Viele Individuen kommunizieren

und interagieren mit vielfältigen Anwendungen, an deren Entwicklung

sich die Medieninformatik beteiligt. Wie einflussreich Medieninformatik

in struktureller Wechselwirkung mit der Gesellschaft ist, hängt

von ihrem Einfallsreichtum ab, mit dem sie die Wurzel der Vergesellschaftung

– also die Kommunikation selbst – mitgestaltet. Im Schwerpunkt

arbeitet die Medieninformatik an technischen Strategien der Mediengestaltung.

Einerseits gestaltet sie Medien für die Kommunikation zwischen

Menschen – d.h. Mensch-Mensch-Kommunikation. Andererseits gestaltet

sie Medien als ein Handlungsmedium für die Mensch-Maschine-Interaktion

bis hin zur Maschine-Maschine-Interaktion und Mensch-Mensch-Interaktion.

Im Kern arbeitet die Medieninformatik daran, Medien zu gestalten,

damit Anwender mit anderen Anwendern oder (Rechen-)Maschinen in kommunikativen

oder interaktiven Kontakt kommen können. Die Medieninformatik hat entsprechend ihrer praxisorientierten Wurzeln in der Angewandten Informatik keine allgemeingültige Definition. Was die Medieninformatik gegenwärtig ist, lassen Hochschulen in ihrer Lehrpraxis erkennen. Mitte der 90er Jahre entwarfen sie die Studiengänge für Medieninformatik (s. Universitäten bei www.medienstudienfuehrer.de; www.CVMI.net). Alle Entwürfe der Studiengänge reagieren darauf, dass multimediale, interaktive Systeme sowie deren Vernetzung einen wachsenden Innovationsdruck auf die Gesellschaft ausüben. Sowohl die technischen als auch die gesellschaftlichen Entwicklungen wurden im Entwurf der Medieninformatik berücksichtigt. Sie kombiniert erstens die technischen Grundlagen moderner Computernetze mit der praktischen Informatik (Software-Entwicklung) und deren Anwendungen in elektronischen Medien. Zu diesen technischen bzw. technologischen Grundlagen der Medieninformatik gehören: • Netzwerke • Software-Entwicklung und -Engineering • Internet-Technologien (Hypermedia) • Multimedia-Programmierung und Präsentationstechniken • Dokumenten- und Workflow-Management Und die Medieninformatik

nimmt zweitens die interdisziplinären Perspektiven ein, um

die Informationstechnik so funktional wie möglich auf die Kommunikation

von Individuen, Wirtschaft und Gesellschaft abzustimmen. Zur Optimierung

der Informationsprozesse integriert die Medieninformatik folgende

interdisziplinäre Schwerpunkte: Die technische und interdisziplinäre Vielfalt der Medieninformatik verbindet die Informatik mit unterschiedlichen Anwendungsfächern. Zwar existiert nach Steinmüller eine Kluft zwischen Informatik und der Anwendung in anderen Wissenschaften. Doch für ihn gilt: „Angewandte Informatik überbrückt diese Kluft“ (Steinmüller, 1993, S. 45). Desgleichen erfüllt Medieninformatik eine offensichtliche Brückenfunktion zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Mit Steinmüller wäre zumindest denkbar, dass Medieninformatik auch koordinierende Funktionen übernimmt. Sie müsste dafür die formalen, analytischen und konstruktiven Anteile der Informatik mit den Methoden und Lehren der Sozial-, Medien-, Kommunikati-ons- und Wirtschaftswissenschaften verbinden. Von der Angewandten Informatik erwartet Steinmüller sogar, dass diese eine „Vorreiterfunktion“ übernimmt, „soweit sie als Transfer-institut für Fragestellungen der Praxis an die Theorie der Informatik dient“ (Steinmüller, 1993, S. 45). Für solche Zukunftsaussichten ist die Medieninformatik bisher zu unentwickelt. Trotzdem konzentrieren sich in der Medieninformatik viele interdisziplinäre Anforderungen und Fragestellungen, die auch den Alltag einer informationellen Netzwerkgesellschaft bestimmen (vgl. Herczeg, 2007). Wie weit die Informatik sich mit dem Thema der Gesellschaft auseinandersetzt, zeigt das nächste Kapitel auf. Für die nächsten Jahre kann eine zunehmende Kooperation zwischen Wissenschaften der Informations- und der Kulturtechniken prognostiziert werden und sie ist auch notwendig. Denn die weiteren Organisationsgrade der globalen Vergesellschaftung von Individuen benötigen eine kulturübergreifende Informationstechnik.

|

||

| 1.2.3 Wie bezieht sich Informatik auf Gesellschaft? | Anfang Home | |

Die Schnittmenge der Forschungsbereiche

von Soziologie und Angewandter Informatik bzw. Medieninformatik

ist die Gesellschaft. Trotz dieser Schnittmenge im Forschungsgegenstand

blieb der interdisziplinäre Diskurs zwischen den beiden Fachrichtungen

zögerlich. Allenfalls im lockeren Kontakt zur Informatik erforscht

die Soziologie den Zusammenhang von Gesellschaft und Informationstechnik.

Auf der fachlich gegenüberliegenden Seite konstruiert die Angewandte

Informatik informationstechnische Systeme, deren Gesellschaftsorientierung

in der Benutzerorientierung zum Ausdruck kommt. Diese Berücksichtigung

sozialer Einflussgrößen in der Angewandten Informatik

zieht aber keinesfalls eine starke Beachtung der Soziologie nach

sich. Soziologie als Reflektionstheorie der Gesellschaft wird wenig

berücksichtigt, weil sich der Schwerpunkt „Informatik

und Gesellschaft“ (IuG) auf kleine handlungsorientierte Kontexte

ausrichtet, in denen die Informationstechnik zunächst funktionieren

soll. Auf komplexe gesamtgesellschaftliche Folgewirkungen und größere

soziale Zusammenhänge ist die Informatik als Wissenschaft

selbstverständlich nicht zugeschnitten. Der Schwerpunkt IuG

reflektiert weniger die Gesellschaft als Ganzes, sondern mehr die

aktuelle gesellschaftliche Praxis, in die sich Informationstechnik

integrieren soll. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Lehrbücher

zur IuG vorrangig damit, wie Informationstechnik im Bildungsbereich,

Arbeitsmarkt, Politik, Innere Sicherheit usw. ihre Funktion erfüllt.

Die Informatik verfährt hier oft nach Nützlichkeitsabwägungen,

die sie auf einen allgemeinen Utilitarismus westlicher Kultur ausrichtet.

In allen Sozialkontexten scheint ihr Zweck im konkreten Nutzen (Utilitarismus)

zu liegen, den die Informationstechnologie für das Individuum

oder den sozialen Kontext stiftet. Der Schwerpunkt „Informatik

und Gesellschaft“ verwendet dafür meist eigene Theoreme

zur Gesellschaft, obwohl die Soziologie vielfach etwas zu ergänzen

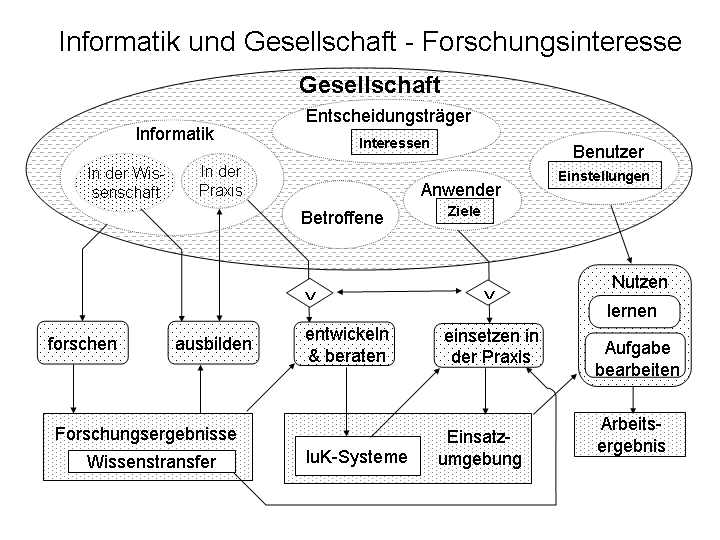

und selbstständige Studien zu bieten hätte. Abb. 1.2 Informatik und Gesellschaft (nach Herrmann, 2001, S. 8) Dieser Spagat impliziert nach Meinung Klischewskis, dass „die

IuG-Fachvertreter/innen […] bestehende ökonomische, politische

oder gesellschaftliche Verhältnisse oft grundsätzlich

[kritisieren]“ (Klischewski, 1999, S. 6). Die kritische Distanz

macht Informatikern unterschiedliche Denkwerkzeuge nutzbar, mit

denen sie den Praxisbezug jeweiliger Informationstechnik optimieren

können. Diesen Balanceakt zwischen Gesellschafskritik und praktischer

Anwendbarkeit vollführen die „Tübinger Studientexte

Informatik und Gesellschaft“.

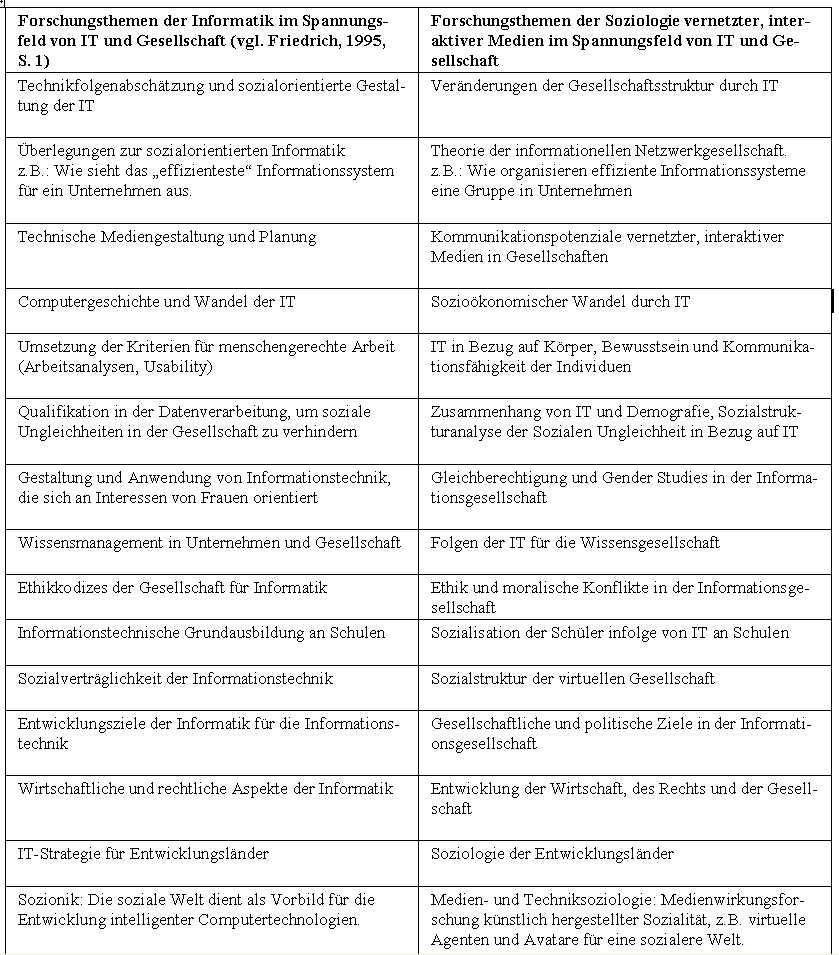

Tab. 1.1 Informationstechnik (IT) und Gesellschaft in der Informatik und Soziologie Die Forschungsthemen der beiden Disziplinen unterschieden sich

in der Vergangenheit im Praxisbezug. Die Informatik im Spannungsfeld

von IT und Gesellschaft antwortet praxisbezogen auf die Fragen

nach dem Wozu und dem Wie. Sie löst Probleme, indem sie einen

Chat-Room, einen Zoom, menschengerechte Arbeitsplätze gestaltet,

um z.B. dialogische Kommunikation mittels Schrift als soziale Praxis

zu verbessern. Diese Gestaltungsaufgaben der Informatiker erforderten

auch sozialwissenschaftliche Methoden, Informationstechnik praxistauglich

zu entwickeln. Von solchem Praxisbezug der „Gestaltung“

einer Gruppe, Gesellschaft oder Kommunikationssituation ist die

Soziologie teilweise entfernt. Die empirische und theoretische

Soziologie wollte gesellschaftliche Zustände und Prozesse erkennen,

verstehen und erklären. Sie wollte mit ihren Methoden nicht

die Gesellschaft konstruieren. Als Gestaltungswissenschaft will sich Informatik in die Gesellschaft integrieren, um ihr die bestmögliche Informationstechnik anzubieten. Informatik beeinflusst dabei unser alltägliches Sozialverhalten, z.B. darin wie wir die Applikationen E-Mail, SMS, Chaträume, virtuelle Agenten oder sprachverarbeitende Systeme verwenden. Ihre informationstechnischen Konstruktionen sollen sich in die Ziele der jeweiligen Gesellschaft integrieren. Wie unsere Gesellschaften bzw. unsere Weltgesellschaft beschaffen ist, kann und will die Informatik nicht klären. Diese Lücke füllt die folgende Soziologie vernetzter Medien. Sie zeigt auf, wie computerunterstützte Mediensysteme die Gesellschaft verändern bzw. beeinflussen. Die Ausgangsvoraussetzungen für eine Soziologie vernetzter Medien zeigt folgendes Kapitel auf. Im Anschluss daran folgen konkrete Statistiken zur globalen Vernetzung und grundlegende Theorien zum Wandel der Informationsgesellschaft und der Informationstechnik.

|

||

| 1.3 Soziologie vernetzter Medien | Anfang Home | |

Im 14. Jahrhundert war China die

fortgeschrittenste Zivilisation der Welt. Die Chinesen erfanden

den Eisenguss, das Schießpulver, den Kompass und selbst das

Papier wurde in China 1000 Jahre früher eingeführt als

in Europa. Das Drucken begann bereits im siebten Jahrhundert. Manuel

Castells fragt sich, warum China als die fortgeschrittenste Zivilisation

der Welt ab dem 14. Jahrhundert seinen Vorsprung verlor (vgl. Castells,

2003, S. 9). Welche Interaktion zwischen Gesellschaft und Technik

führte in China dazu, dass die Gesellschaft ihr hoch entwickeltes

Niveau einbüßte? Die technologische Entwicklung allein

erklärt das chinesische Phänomen nicht. Die sich verlangsamende

Entwicklungsgeschwindigkeit führt Castells auf soziale Ursachen

zurück. Er stützt sich auf Untersuchungen diverser Wissenschaftler

und kommt zu dem Schluss, dass China ab dem 14. Jahrhundert eine

weit überzogene Bürokratisierung der Gesellschaft einführte.

Im Interesse des chinesischen Staates unter der Ming und der Qing-Dynastie

standen weniger technologische Innovationen, sondern er förderte

stärker die Künste, die Geisteswissenschaften und seine

kaiserliche Bürokratie. In der Folge konzentrierten die kulturellen

und gesellschaftlichen Eliten ihr eigenes Fortkommen auf jene drei

staatlich geförderten Arbeitsbereiche und vernachlässigten

die Weiterentwicklung der traditionellen Technologien. Die Geschichte

Chinas verdeutlicht, dass der technisch höchste Entwicklungsstand

sich nicht unabhängig von der Gesellschaft entwickeln und stabilisieren

kann. Technikentwicklung ist mit Kultur und Gesellschaft eng verbunden.

Das Japan des ausgehenden 19. Jahrhunderts belegt indessen, dass

staatliche Bürokratisierung auch in positiver Weise zu einem

Weltkonzern wie z.B. NEC (Nippon Electric Company: www.nec.com)

führen kann (vgl. Castells, 2003, S. 12). Eine Soziologie vernetzter Medien moduliert oder simuliert nicht

Sozialität. Ihre Wissenschaftsbereiche zeigen die sozialen

Strukturen und Kontexte auf, die sich aus den Einsatzmöglichkeiten

neuer Informations- und Medientechnik ergeben. Die beginnende Durchdrin-gung

der Weltgesellschaft mit vernetzten, interaktiven Medien zieht sowohl

die technische als auch die soziale Vernetzung nach sich. Individuen

knüpfen soziale Beziehungen und nutzen dafür technische

Netze, mittels derer sie telefonieren, mailen, chatten, surfen,

simsen, Bilder sehen und Tonbeiträge hören. Natürlich

beeinflussen die vernetzten, interaktiven Medien auch die Kommunikation

zwischen Individuen. Kritisch bemerkt Thomas Steinmaurer, dass

die medialen Angebote „in einem immer größeren

Ausmaß zu medientypischen Verhaltens- und Denkweisen bis hin

zu Inszenierungsformen und Stereotypisierungen der Individuen in

der Mediengesellschaft“ (Steinmaurer, 2003, S. 9) führen.

Diese These bestä-tigt z.B. Cosplay – ein Kostümspiel

oder Lebenswelt-Rollentheater, dass sich die japanischen Mangas

(Comics) zum Vorbild nimmt (vgl. www.cosplay.com oder www.cosplay-heaven.de).

Nichts desto weniger war und ist es für Gesellschaften keineswegs

ungewöhnlich, dass sie Medien nutzen und infolge der Rezeption

zu medientypischen Verhaltens- und Denkweisen kommen. Vergesellschaftung

selbst ist auf irgendein Medium der Kommunikation angewiesen und

sei es nur das Licht, dass uns die Zeichen und Verhaltensweisen

anderer Menschen visuell wahrnehmen lässt. Die Soziologie vernetzter

Medien folgt der alten Frage danach, wie sich Individuen mittels

Kommunikation vergesellschaften. Dass dabei die vernetzte und interaktive

Computertechnik etwas an der Kommunikation verändert, ist –

locker gesprochen – seit der Einführung der Keilschrift

auf Tontäfelchen bekannt. Indessen wurden bis heute nicht mehr

als die wesentlichen Basisannahmen ausgearbeitet, wie die Kommunikations-

und Medientechnik die derzeitige Informationsgesellschaft verändert.

Sieben wichtige Anhaltspunkte für den tief greifenden Strukturwandel

in der Informationsgesellschaft umreißt Steinbicker. Er orientiert

sich dabei an Daniel Bell, Peter F. Drucker und Manuel Castells

– den drei bedeutendsten Theoretikern der Informationsgesellschaft

bzw. Netzwerkgesellschaft. Folgende gesellschaftliche Wandlungsprozesse

von der Industriegesellschaft zur Informations- und Netzwerk-Gesellschaft

stehen im Vordergrund: |

||

| 1.4 Zusammenfassung: Soziologie | Anfang Home | |

| Mit dem Fachgebiet „Informatik

und Gesellschaft“ sensibilisiert sich die Informatik für

soziale Kontexte, in denen Informations- und Kommunikationstechnik

vielfältige Funktionen übernimmt. Zu den sozial sensiblen

Einsatzbereichen der IuK-Technik gehören die Arbeitswelt mit

ihrer Produktion, Material- und Güterlogistik, ihrer Dienstleistung

in Büro und Verwaltung sowie ihrer computergesteuerten Überwachung.

Auch die staatlichen Bereiche der Verwaltung, der Inneren Sicherheit,

des Militärs, des Gesundheitssystems und die Informationstechnik

im Bildungsbereich nimmt das Fachgebiet „Informatik und Gesellschaft“

in den Blick. Zur sozialorientierten Informatik gehört auch

die Technikfolgenabschätzung sowie die Arbeitsanalyse, die

Software-Ergonomie und rechtliche Rahmenbedingungen. Trotz dieses

breiten Interesses an der Gesellschaft sowohl in der Informatik

als auch in dem Fachgebiet „Informatik und Gesellschaft“

fehlt die soziologische Perspektive auf Informationstechnik und

Gesellschaft. Um diese Lücke zu ergänzen nimmt die Soziologie

vernetzter Medien ihren Ausgangspunkt in der Technik- und Mediensoziologie.

Die Techniksoziologie betrachtet Folgen der Informationstechnik

in der Gesellschaft, indessen analysiert die Mediensoziologie, wie

sich die Kommunikationsverhältnisse in der Gesellschaft verändern.

Zusammengenommen fokussiert die Soziologie vernetzter, interaktiver

Medien den Wandel, den die Informationstechnik in den Sozialstrukturen

und Kommunikationsverhältnissen der Gesellschaft bewirkt. Sie

ergänzt damit den Fokus, den das Fachgebiet „Informatik

und Gesellschaft“ auf die vielen Einsatzbereiche der IuK-Technik

hat, um die soziologische Perspektive auf soziale Ungleichheit,

Wertschöpfungsprozesse, Globalisierung, Strukturwandel der

Arbeit und Macht, Wissensorientierung der Gesellschaft sowie computerunterstützte

Vergesellschaftungsformen, die Ethik unserer Gesellschaft und weitere

Themen.

|

||

| Anfang Home | ||