Bedeutung oder Bezeichnung

In: Sachs-Hombach, Klaus.; Rehkämper, Klaus;

Vom Realismus der Bilder: Interdisziplinäre Forschung zur Semantik bildlicher Darstellungsformen,

Magdeburg 2001

2001

Summary

Der Artikel erläutert die Semantik von Bilder anhand der Peirceschen Differenzierungen: Ikon, Index und Symbol. Ein Ergebnis dieser Erläuterung ist die Unterscheidung zwischen der Bezeichnungsfunktion und der Bedeutungsfunktion eines Zeichens. Im weiteren stellt die Darlegung die These auf, daß der in der Literatur sehr bekannt gewordene Enten/Hasenkopf von Jastrow kein Beispiel für eine bistabile Bedeutung, sondern eines für eine biaspektischen Bezeichung ist. Der Artikel schließt mit einer Skizze zur Semantik der Signifikation.

The contribution describes the semantic of pictures. For the most part are orientated by the following semiotic distinction of Charles Sanders Peirce: Ikon, index and symbol. A result of this explanation is the distinction between the designation function and the meaning function of a sign. Furthermore, the statement sets up the thesis that the duck/hare head of Jastrow is not an example of a picture with two meanings, but one of a picture with two significations. The article closes with a outline for a semantic of signification.

Andreas Schelske

Bedeutung oder BezeichnungBei detaillierter Analyse gehört die Semantik innerhalb der Zeichen- sowie Sprachtheorien zu den umstrittenen Begriffen. Im verallgemeinernden Sinne der theoretischen Linguistik ist zwar mitunter zu lesen, daß mit der Semantik die Bedeutungsebene eines Zeichens angege-ben werden kann, aber selbst die alltägliche Analyse sprachlicher Strukturen verdeutlicht zügig, daß die Bedeutung der Worte nur durch ein mehr oder weniger terminierbares Bedeu-tungsfeld erläuterbar ist. Innerhalb der Sprache können menschliche Individuen ein Wort erst dann interpretieren, wenn sie dessen Bedeutung durch ein weiteres Wort angeben. Natürlich handeln Individuen auch infolge eines Wortes, um so dessen Bedeutung zu veranschaulichen bzw. in anwendungsbezogene Bezüge umzusetzen. Aber sobald wir uns in der Sprache ein-finden, ist die Notwendigkeit unumgänglich, ein Wort durch ein anderes Wort zu interpretie-ren. Darum sind sich selbst erklärende Worte innerhalb unserer kulturellen Sprachen unin-terpretierbar.

Bereits diese unzureichenden, einführenden Überlegungen zeigen, daß die Semantik nicht ohne weiteres mit Bedeutung synonym zusetzen ist. Ich möchte im folgenden noch einen Schritt weiter gehen, indem ich darzulegen versuche, daß die Semantik eine Frage der Bezeichungsfunktion eines Zei-chens ist, hingegen die Bedeutung in der pragmatischen Dimension eines Zeichens liegt, d.h. in den Handlungen und Interpretationen eines Indivi-duums. Schließlich sind wir die interpretierenden Individuen, die die Bedeu-tung eines Wortes, eines Bildes angeben. Die Bedeutungsfunktion eines (Bild-)Zeichens darf daher nicht mit der Funktion verwechselt werden, mit der es etwas bezeichnet bzw. benennt. Beispielsweise bezeichnet ein fotogra-fisches Bild von John F. Kennedy einen Mann in einem schwarzen Anzug. Daß dieses Bild jedoch in den Vereinigten Staaten eine Bedeutung erhält, die mit Rechtschaffenheit, Pioniergeist und Schicksalshaftigkeit umschrieben wird, ist in der Regel nur von einem Amerikaner spontan nachzuvollziehen. Die bildhafte Bezeichnung ist nämlich außerstande den pragmatischen Ver-wendungskontext der intendierten Botschaft zu transportieren, um das voll-ständige Verständnis der Bedeutung zu verwirklichen. Wie ist diese Unter-scheidung von Bedeutung und Bezeichnung für Bilder zu verdeutlichen?

Die syntaktischen, semantischen und pragmatischen Dimension eines Zei-chens gehören zu semiotischen Unterscheidungen, die CHARLES WILLIAM MORRIS (1988, 90ff.) in einer überarbeiteten Formulierung von CHARLES SANDERS PEIRCE (1931, 2.240-2.250) weiterentwickelt hat. Die Syntaktik beschreibt MORRIS zufolge die Zeichen hinsichtlich ihrer formalen Relatio-nen, die sie zueinander einnehmen und in denen sie mitunter einem primären Code folgen. Die Semantik als zweite Dimension des Zeichens gibt an, wie ein Zeichen sich per Bezeichnung auf ein zeicheninternes Objekt bezieht, wie es beispielsweise ein Auto bildhaft, sprachlich oder musikalisch bezeichnet. Der dritte Aspekt ist durch die Bedeutungsfunktion eines Zeichens, d.h. die Pragmatik bestimmt. In dieser Bedeutungsfunktion wird untersucht, wie ein Zeichenverwender vermöge von Interpretationen einen Interpretanten des Zeichens als Bedeutung aktualisiert. Erst alle drei Dimensionen eines Zei-chens führen zum vollständigen Verständnis eines Zeichens. Werden diese drei Dimensionen theoretisch unterschieden, ist nachstehende, stark abstra-hierte Abfolge zu erkennen: Als ein Erstes wird eine Farbfläche als ein (Bild-)Zeichen wahrgenommen, um in einem Zweiten zum erkennen einer Be-zeichnung zu führen, die in einem Dritten die Interpretation einer Bedeutung verwirklicht. Die theoretische Rekonstruktion der Semantik bleibt somit eine Abstraktion, die ohne die syntaktische Gliederung und pragmatische Bedeu-tung ausschließlich die Dimension des Bezeichnens mittels Zeichen analy-siert.

Aufgrund der weitreichenden Differenzierungen, die für alle Zeichenphäno-mene von Peirce entwickelt wurde, bietet sich dessen Semiotik an, Bilder in ihrer semantischen Dimension zu untersuchen. Peirce folgend verfügen Zei-chen sowie Bilder in der semantische Dimension über drei Möglichkeiten, auf etwas anderes als sie selbst Bezug zu nehmen. Diese drei Möglichkeiten der Bezugnahme auf das zeicheninterne Objekt heißen Ikon, Index und Sym-bol. Dies sind zwar die bekanntesten Unterscheidungen von Peirce, dennoch verbanden sich mit ihr vielerlei Mißverständnisse, von denen ich einige grundlegende im folgenden darlegen möchte.1. Ikon

Die erste Ungenauigkeit liegt in der Annahme, daß mit den drei genannten Objektbezügen die Bedeutung eines Zeichens angegeben werden könnte, bzw. selten bemerkt wurde, daß die semantische Dimension eines Zeichens es auf drei unterschiedliche Weisen verwirklicht, die Interpretationen einer Bedeutung auf der pragmatischen Dimension zu reglementieren. Die Bezie-hungen der Zeichen zu ihrem bezeichneten Objekt lassen sich auch für Bilder in Ikons, Indizes und Symbole einteilen (vgl. OEHLER 1993, 128f.).

Der für Bilder maßgeblichste Objektbezug ist das Ikon, welches sich vom griechischen E-íkon/Éísko (vergleiche, mache ähnlich) herleitet (vgl. Keiner 1977, 35; Peirce 1931, 2.274). Das Ikon nimmt eine Beziehung zu seinem zeicheninternen Objekt auf, indem es sich diesem ähnlich macht. Es stellt etwas so dar oder behauptet, als ob es eine dem Objekt ähnelnde Farbe und Form hätte. Das Ikon wie auch alle anderen Bezeichnungen behaupten immer, als ob etwas so sei, wie sie es darstellen. Sie machen daher die Lüge erst möglich. Deshalb er-füllt auch das Ikon seine Funktion des Bezeichnens vollständig unabhängig davon, ob sein Objekt real existiert oder es fiktiv durch sein (Bild-)Zeichen erzeugt wird. Um seine kom-munikative Funktion zu erfüllen, sollte es allerdings wahrscheinlich sein, daß es innerhalb bildhaften Zeichen in der Lage ist, eine visuell wahrnehmbare Ähnlichkeitsrelation zu sei-nem Objekt augenscheinlich werden zu lassen. Falls beispielsweise ein Farbfleck auf einer Bildfläche bei einem Betrachter keine Idee wachruft, was der Fleck per Ähnlichkeit bezeich-nen könnte, bezieht er sich zumindest nicht ikonisch auf etwas anderes als er selbst ist. Auch wenn er einen anderen Farbfleck homöomorph (in Form und Struktur gleichgestaltig) dupli-zieren würde, könnte er nicht als bildhaftes Zeichen seine ikonische Funktion erzielen, weil Ikons in bildhaften Zeichen stets etwas sichtbar machen, es jedoch nie duplizieren oder die Bedingung erfüllen müssen, in irgendeiner faktischen Ähnlichkeitsbeziehung zum zeichenexternen Gegenstand zu stehen. Für das bildhafte Ikon reicht es aus, daß es eine I-dee/Vorstellung von sichtbaren Merkmalen einer möglichen Ähnlichkeitsbeziehung wach-ruft, die nach- oder vorgeahmt wird (vgl. Schelske 1997, 316ff.).

Neben der Bezeichnung per Ähnlichkeit kommt ikonischen Zeichen eine Be-sonderheit zu, die darin liegt, daß sie es im logischen Sinne verwehren, Wah-res noch Unwahres darzustellen. Sie verweigern sich jeder Logik, weil Un-ähnlichkeit nicht als negierte Ähnlichkeit gelten kann. Ob die Ähnlichkeit einer ikonischen Bezeichnung jemanden plausibel scheint, entscheidet dieser immer kontext- oder kulturwillkürlich. Die Plausibilität einer Ähnlichkeit läßt sich daher zwar behaupten, aber es gibt kein Gegenbild, mit dem bei-spielsweise argumentiert werden könnte, wie der Mond in Wahrheit aussieht bzw. darzustellen ist. Auch wenn für den Mond mittlerweile Millionen von bildhaften Darstellungen angefertigt wurden, so beschreibt eben jedes Bild einen ikonischen Aspekt, der die Ähnlichkeit eines anderen Bildes nicht ne-giert, sondern allenfalls ergänzt. Zudem erzielen ikonische Bezeichnungen vollständig unabhängig von jeglicher Kausalität ihre kommunikative Funkti-on. Beispielsweise basiert zwar eine Fotografie darauf, daß sie fotomecha-nisch erzeugt wurde, aber welches Portrait einer Person wahrhaftiger ähnelt als ein anderes, beruht nicht auf den Kausalitäten der Fotoerstellung, sondern auf der willkürlichen Entscheidung des Betrachters, wie vermutlich jeder von seinen eigenen Bewerbungsfotos weiß. Oft meinen wir, ein Foto wäre einer Person ähnlicher als ein handgezeichnetes Portrait, doch liegt dies nicht an den semantischen Bedingungen der Ähnlichkeit, sondern an den syntakti-schen Automatisierungen, mit dem der Fotoapparat die Zentralperspektive einhält und die Farbgebung wählt.

Aufgrund dessen, das ikonische Bezeichnungen eine Ähnlichkeit behaupten, die sowohl keiner inhärenten Logik als auch Kausalität folgen, gelingt es ihnen nicht, auf der pragmatischen Ebene der Interpretation eine Bedeutung zu verwirklichen, die in einem erwartbaren Bedeutungsfeld bleibt. Entweder teilen ikonische Objektbezüge in bildhaften Zeichen etwas Sichtbares per Ähnlichkeit mit oder sie verlieren ihre Funktion als visuell kommunikative Zeichen. Eine Bedeutung limitieren sie jedoch nicht. Ikonische Bezeichnun-gen stellen immer etwas so dar, daß dessen pragmatische Interpretationen vieldeutig bzw. bedeutungsoffen verwirklicht wird.

Das Ausbleiben an erwartbarer Bedeutung begründet sich noch durch eine zweite Eigenschaft, die ikonische von indexikalischen sowie symbolischen Bezeichnungen unterscheidet. Rein ikonische Objektbezüge, sofern keine anderen Objektbezüge oder regelhafte Syntaktiken hinzukommen, folgen keinen Konventionen, aus denen ersichtlich wäre, welche Bedeutungen der Bezeichnung per Ähnlichkeit zukommen solle. So fragen wir im Alltagsleben oft denjenigen, der das Bild erstellt hat, was sein Bild denn bedeuten solle, da man selbst eventuell einen Menschen, ein Hochhaus oder ein Auto sieht, aber ahnt, daß diese anfängliche Interpretation vermutlich nicht die Bedeutung sein wird, die der Bildproduzent intendierte. Beispielsweise erstellen Akteure mit semantischen Bildmaschinen, z.B. Fotoapparaten, ikonische Bezeichnun-gen, deren individuell motivierten Bedeutungen mit soziokulturellen Ver-wendungskontexten so stark variieren, daß selbst die Bildproduzenten nach einiger Zeit immer wieder andere Bedeutung erfinden. Daher leitet sich die interpretierte Bedeutung eines bildlichen Zeichens nicht aus dem ab, was das Bild bezeichnet, sondern aus dem, was der soziokulturelle Zusammenhang, in dem sich das Bild aktuell befindet, an interpretativen Bedeutungen ermög-licht.

Aber nicht nur die Bedeutung variiert stark, sondern ebenfalls die mannigfal-tigen Exemplifizierungen, mit denen sich ein Ikon mittels einer Fotokamera erstellen läßt. Goodman (1976) hatte dieses Phänomen mit dem Merkmal der syntaktischen Dichte von bildhaften Zeichensegmentierungen benannt. Die unendliche Zahl der Möglichkeiten ein Objekt ikonisch zu bezeichnen folgen keiner Übereinkunft, d.h. Konvention der Kommunizierenden, weil diese schon aus technischen Gründen selten in der Lage sind, das Ikonische am Bild vollständig identisch zu wiederholen. Zudem liegt gerade in der visuel-len Kommunikation mittels Bildern ein Anreiz darin, etwas darzustellen, was nicht erwartbar war, um die Schaulust an der Sensation zu fördern.1.1. Ikon monosemantisch

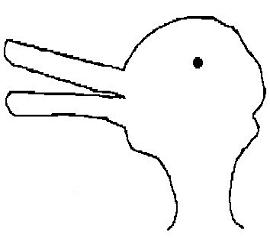

Die meisten Theoretiker, die sich mit Bildern beschäftigen, werden das Fi-gur-Grund Bild kennen, bei dem der Betrachter nach kurzer Übungszeit ent-scheiden kann, ob er zwei weiße Gesichter vor dunklem Grund oder eine schwarze Vase auf hellem Grund wahrnehmen möchte. Ein ähnliches Phä-nomen, bei dem Attraktoren des menschlichen Wahrnehmungssystems bei einer Form zwei mögliche Bezeichnungen zuweisen, ist bei nebenstehenden Enten- oder Hasenkopf zu beobachten. Unrichtigerweise zieht die Literatur diese biaspektische Bezeichnungszuweisung als ein Beispiel für bistabile Bedeutungszuweisung heran, so z.B. STADLER vgl. 1991, 250ff.) Die Bedeutung, die die Wahrnehmung der Enten- oder Hasenkopf-Bezeichnung auf zwei Aspekte lenkt, ist aber keineswegs bistabil, sondern interpretativ offen oder polypragmatisch in den interpretierten Bedeutungen. So wird die ikonische Bezeichnung, die aus den Linien ersichtlich ist, in Abhängigkeit des pragmatischen Kontextes unterschiedlich interpretiert.

Abbildung 1: EntenHasenKopf nach Jastrow

Beispielsweise interpretieren Betrachter die biaspektische Zeichnung in der Bedeutung von Hase, Ente, Hasenkopf, Entenkopf, gezeichneter Entenkopf oder "ich sehe das jetzt als Bildhasen" (WITTGENSTEIN 1990, 369) usw. Obwohl die Betrachter anzunehmender Weise die beiden möglichen, ikonischen Bezeichnungen nahezu übereinstimmend erkennen werden, legen sie trotzdem sehr unterschiedliche Bedeutungen fest, indem sie diese sprachlich artikulieren. Die Enten- oder Hasenkopf-Bezeichnung ist daher kein Beispiel einer bistabilen Bedeutungszuweisung, sondern es ist eines für bistabile Bezeichungszuweisung. Es läßt sich hier auch sagen, die ikonische Enten- oder Hasenkopf-Bezeichnung kann bisemantisch verwendet werden.

In den meisten Fällen erkennen Betrachter ad hoc, was eine ikonische Se-mantik in anschaulicher Weise bezeichnet. Beispielsweise ist zu vermuten, daß ein ikonisches Bild des indischen, elefantenköpfigen Gottes “GaneÑa” weltweit als ein “elefantenköpfiger Mensch” erkannt wird. Das GaneÑa-Bild erfüllt seine visuell kommunikative Funktion somit meist monoaspektisch, daß heißt ihm gegenüber wird bei Hinsicht stets die gleiche Bezeichnung erkannt. Was die ikonische Bezeichnung des GaneÑa aber bedeutet, wird in unserer und sicherlich in vielen anderen Kulturen kaum vollständig verstan-den werden. Viele werden zwar das Bild des GaneÑa als einen ungewöhnli-chen Elefanten erkennen, aber die Bedeutung der erkannten ikonischen Be-zeichnung kaum so verstehen, wie es der soziokulturelle Kontext des indi-schen Glaubens vorgibt. Denn "nicht was ein Zeichen als Mittel bezeichnet, macht seine Bedeutung aus, sondern wie die Bezeichnung verstanden oder interpretiert werden kann" (WALTHER 1983, 415). Angenommen das ikoni-sche Bild des GaneÑa fände in unterschiedlichsten soziokulturellen Kontex-ten eine Verwendung, so würde die Interpretationen, was das Bild bedeutet, an diesen Orten gewiß nicht auf verwandte Weise angegeben werden. Im Vergleich zum Bedeutungsinhalt, der stärker gesellschaftsgebunden ausge-legt wird, würde sich jedoch die Bezeichnungsform des ikonischen GaneÑa-Bildes nahezu interkulturell behaupten. Denn die ikonische Bezeichnung, hinsichtlich der nahezu jeder Betrachter einen elefantenköpfigen wahrnimmt, bleibt nahezu interkulturell stabil.

Der verhältnismäßig stabilen Bezeichnungsfunktion des monoaspektischen Bildes möchte ich mit einer Begriffsführung begegnen, mit der sich die meis-ten ikonischen Bezeichnungsformen als annähernd monosemantisch auffas-sen lassen. Bei sehr vielen Bildern besteht nämlich selten ein Zweifel, was ikonisch bezeichnet wird. Lediglich die Bedeutung eines Ikons bleibt aus den erwähnten Gründen interpretativ offen. Deshalb fungieren Bilder bei einer monosemantischer Bezeichnungsfunktion in vielen Fällen als ikonische Poly-seme. D.h. sie erlangen kontextabhängig anhand einer gesellschaftsgebunde-nen "Theorie" und diverser individueller Praktiken unerwartbar viele Deu-tungen, indessen die ikonische Bezeichnungsfunktion interkulturell ihre visu-ell kommunikative Funktion verläßlich erfüllt. Aufgrund dieser monoseman-tischen Bezeichnungsweise eignen sich Bilder so hervorragend, eine globale Kommunikation zu beginnen. Der Nachteil ist zweifellos, daß sie in ihrer Bedeutung polypragmatisch interpretiert werden, wodurch sie bei unverän-derter Ikonizität in sozialen Interpretationskontexten unterschiedlichste Be-deutung annehmen. Ein interkulturelles Verstehen ist daher mittels rein iko-nischer Bezeichnung kaum verwirklichbar, es bleibt allenfalls ein interkultu-relles Verständigen, dessen Bedeutungen in den jeweiligen symbolisch basie-ren Sprachen zu interpretieren sind.2. Index

Innerhalb der ikonischen Bezeichnungen folgt die Semantik der Bilder keiner Konvention, Kausalität oder Logik. Gleiche Befunde gelten nicht für indexi-kalische und symbolische Objektbezüge, auf die jedes Bild als ein notwendi-ges Konstiuens angewiesen ist. Vielmehr läßt sich auf ikonische Bezeichnun-gen in Bildern verzichten. Sie wirken sich nämlich nicht darauf aus, ob ein Bild seine visuell kommunikative Funktion verwirklicht. Beispielsweise ge-hören monochrome Farbflächen in Kunstmuseen kulturgemäß zur Klasse der Bilder, obwohl ikonische Bezeichnungsformen unauffindbar sind bzw. in der Präsenz der einen Farbe aufgehen. Das, was monochrome Farbflächen zu einem Bild macht, ist ihre indexikalische Bezeichnung, mit der sie auf ihre visuell kommunikative Funktion als Bild durch beispielsweise den Rahmen oder den Aufhängungsort hinweisen. Solche indexikalischen Objektbezüge bezeichnen nicht sich selbst, sondern sie bezeichnen die Funktion, die die rechteckige Fläche an der Wand für die visuell kommunikative Mitteilung in unserer konventionellen Teilsystem der Kunst hat.

Das oben genannte Beispiel zeigt bereits auf, daß im Unterschied zum Ikon der Index einen semantischen Objektbezug beschreibt, bei dem das Objekt nicht per Ähnlichkeit, sondern im hinweisenden, gestischen, anzeigenden und messender Funktion bezeichnet wird. Ein Index besteht häufig bei einer kau-salen Verbindung zwischen Zeichenmittel und seinem indexikalischen Ob-jektbezug, oder er bezeichnet etwas aufgrund einer Konvention, indem er auf eine singuläre Funktion oder eine singuläres Objekt hinweist. Gesten, Mimi-ken oder eben der Hinweis auf die kommunikative Funktion des Bildes gehö-ren beispielsweise zu solchen Konventionen. Dem Index kommt insofern eine verminderte Generalisierungskraft gegenüber dem Ikon zu, da er mit seiner Existenz behauptet, das indizierte Objekt sei ebenso nachprüfbar vor-handen wir er selbst. Beispielsweise ist Rauch ein indexikalischer Objektbe-zug, weil er aller Erfahrung nach in kausaler Verbindung zu einem Feuer steht.

Einen in unser Kultur sehr geschätzten Index beinhaltet auch das fotografi-sche Lichtbild. Dessen reaktive Oberfläche spricht auf die Wechselwirkung der Lichtintensität an, wodurch das Lichtbild infolge des automatisierten Zwangs der Fotokamera eine singuläre sowie kausale Verbindung zur physi-kalischen Wirklichkeit ausmißt. Allerdings basiert der Glaube, ein Foto wür-de die Wirklichkeit adäquat darstellen, auf der Konvention, Belichtungsmate-rialien reagieren direkt und unverfälscht auf die Lichtintensität der dargestell-ten Objekte, so daß dessen Existenz kulturgemäß behauptbar wird. Diesen Glauben minderten jedoch die Erfahrung mit Retuschen, Simulationen, opti-schen Objektiven sowie farbgebenden Eigenheiten der Fotomaterialen selbst.

Neben den bisher skizzierten Aufgaben, die der Semantik eines Indexes zu-kommt, besteht dessen wichtigste Funktion für Bilder darin, einen kommuni-kationswirksamen Appell auszuüben. Solch einen indexikalischen Appell bieten demonstrative Darstellungsformen, die quasi anzeigen: “Bei diesem Zeichenkomplex handelt es sich um visuelle Kommunikation mittels Bil-dern!” Um als Appell wirksam zu sein, sind diese demonstrativen Darstel-lungsformen von unwahrscheinlichen Merkmalen der kulturellen Bildstile geprägt. Zu solchen indexikalischen Merkmalen gehören beispielsweise quadratische oder runde Flächenbegrenzungen, zusammenhängende Farbflä-chen, spezifische Figur/Grundbeziehungen, charakteristische Oberflächenbe-arbeitungen, syntaktische Formationsregeln, Raumcodierungen und kultur-spezifische "Durchsichten" (Perspektiven) (vgl. Schelske 1998, 145). Je sou-veräner Bildstile nämlich ihren demonstrativen Appell in Form eines Indexes ausüben, desto unabhängiger teilen sie von zeichenwirksamen Umgebungs-räumen (Kontexten, gesellschaftlichen Institutionen, Museen) und von per-sönlichen Einführungen des Bildners die ikonische Botschaft mit. Mit ande-ren Worten, die kulturelle Form "ikonisches Wissen" erreicht wesentlich mehr Interpreten, wenn sie innerhalb kultureller Formkonventionen bleibt, die gesellschaftlich institutionalisierte Bildlichkeit indizieren. Deshalb garan-tieren verallgemeinerte Stile die Anbindung an ikonische Wissenstraditionen und Kommunikationspartner.

Der indexikalische Hinweis des demonstrativen Appells übernimmt die Funktion, ein Bild als visuelle Kommunikation zu kennzeichnen. In Bildern ohne eine Konvention im indexikalischen oder symbolischen Objektbezug wäre die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation derart unstabil, daß sie rein zufällig als ein kommunikationswirksamer Appell eines Menschen zu verstehen wären. Denn bildhafte Bezeichnungen per Ähnlichkeit, wie sie im Ikon gegeben sind, stabilisieren nicht die Anschlußwahrscheinlichkeit der Kommunikation, über die im Index und Symbol per Unähnlichkeit benach-richtigt wird. Aus diesem Grund kann das Ähnliche der ikonischen Bezeich-nung nur vermittels eines Unähnlichen im Index oder Symbol kommuniziert werden.3. Symbol

Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Objektbezügen ist die Semantik des Symbols bekannter. Ein Symbol bezeichnet etwas unabhängig von Ähnlichkeit oder anzeigender Ver-bindung zu seinem zeicheninternen Objekt. Es kann gänzlich beliebig in seiner Gestalt ge-wählt werden, wodurch es sein Objekt vollständig arbiträr bezeichnen kann, so wie bei-spielsweise die verbale Sprache ihre Objekte symbolisiert. Auch in der visuellen Kommuni-kation fungiert das Symbol als ein Objektbezug, der meist Kraft eines Codes, d.h. in stark konventionalisierter Weise einige Merkmale eines Objekts benennt, um so bekannte Assozia-tionen von allgemeinen Ideen in bezug auf das Objekt zu erwecken (vgl. Peirce 1931, 2.247). Beispielsweise symbolisiert das Zeichenmittel des christlichen Kreuzes das Christentum oder eine Sonnenuhr die Zeitmessung, obwohl die Zeit von indizierenden Zeigern (Schattenwür-fen) abzulesen ist. Symbole messen nichts, auch nicht die Zeit. Auch wenn Symbole für Messungen ungeeignet sind, so liegt ihre herausragende Eigenschaften darin, daß sie in den meisten Fällen zu einem eng begrenzten Zeichenrepertoire gehören, welches in Teilen einer Logik folgt, Verknüpfungsregeln von internen Elementen beinhaltet und die Möglichkeit der Negation kennt. Insbesondere die Negation und die internen Vergnüpfungsregeln symboli-scher Repertoires halten Bedeutungsfelder verhältnismäßig stabil, so daß selbst nach Epo-chen noch viele der symbolischen Bezeichnungen in ihrer gemeinten Bedeutung annähe-rungsweise kohärent interpretierbar sind. In genau dieser Eigenschaften unterscheiden sich symbolische von ikonische Bezeichnungen sehr stark, da sich letztere eine in Graden kon-vergierende Bedeutungsinterpretation deutlich stärker verweigern als erstere.

Bilder tragen aus den genannten Gründen oft Symbole oder sind mitunter selbst als ein Gan-zes ein Symbol, weil sie auf diese Weise über ihr Sichtbares hinaus zu verstehen sind. Die Kunstbilder neigen beispielsweise häufig dazu, als ein einziges Symbol zu gelten. Ein Bild ohne symbolische Bezüge “klebt” an dem, was es sichtbar macht. Fernsehbilder symbolisie-ren beispielsweise oft wenig, wodurch sie die Möglichkeit bieten, dem visuell kommunikati-ven Geschehen weitgehend interpretationslos hinsichtlich des eventuell symbolischen Ge-halts zu folgen.

Aufgrund der großen Generalisierungskraft sind Symbole meist in Bildern aufzufinden, weil sie ihre zeicheninterne Sinnorientierung nicht aus ikonischen Ähnlichkeiten zur Welt oder direkter Erfahrbarkeit einer Wirklichkeit erhalten, sondern aus den sozialen Konstruktionen der verbalen (diskursiven) Symbole. Symbole können daher weitgehend, jedoch nicht voll-ständig unabhängig von jenen beiden vorgängigen Weltbezügen konstruiert werden. Nicht-sprachliche Hinweise auf vorsprachliche Weltkonstruktionen setzt die sprachliche Weltkon-struktion aber voraus. Deshalb bleiben Bilder auf die symbolische Sprache angewiesen, um einem Bildbetrachter zu verstehen zu geben, daß die von ihm betrachtete farbige Fläche der visuellen Kommunikation seiner Kultur dient.4. Semantik der Signifikation

Die aufgezeigte Semantik von Ikon, Index und Symbol schließt sich Umberto Ecos Theorie (vgl. 1991, 22ff.) an, in der die “Semiotik der Signifikation" von der "Semiotik der Kommunikation" unterschieden wird. Diese Differen-zierung spaltet nach Eco die Semiotik nicht in zwei sich gegenseitig aus-schließende Methoden, sondern sie analysiert die Codierung der Signifikati-onsbeziehung zwischen Zeichenmittel (Syntaktik) und Objektbezug (Seman-tik) als Kultur, indessen sie die Bedeutung (Pragmatik) der bereitgestellten Codes als konkretisierte Kommunikation ermittelt. Solch eine Signifikations-beziehung analysiert zwar, womit und wie etwas bezeichnet oder signifiziert wird, also die Beziehung zwischen Zeichenmittel (Syntaktik) und Objektbe-zug (Semantik), läßt aber offen, wie die Codierung der Signifikation verstan-den und interpretiert wird. Die Signifikationsbeziehung läßt den kommunika-tiven Status außer acht, weil sie nicht die vollzogene Bedeutungsvermittlung in Form einer kommunikativen “Verständigung” impliziert. Eine Verständi-gung oder Zeicheninterpretation findet in keinem Fall ohne den Interpretan-ten der Bedeutung statt. Zum Beispiel weiß niemand von steinzeitlichen Höh-lenbildern mit Sicherheit, welche Bedeutungen archaische Gesellschaften angesichts der ikonischen und vermutlich auch symbolischen Bezeichnungen entwickelten. Die Bedeutungen von kulturellen Zeichenmitteln und Objekt-bezügen konzipiert ein Individuum immer erst dann, wenn es in interpretati-ver Leistung einen interpretierte Bedeutung festlegt. Notwendigerweise läuft jedoch ein kommunikativer Interpretationsprozeß erst dann ab, wenn der Signifikationsbeziehung entschlüsselt werden kann. Denn ein Individuum muß die Bezeichnungsfunktionen in seinen Kulturkontexten kennen(-lernen), um ein Verstehen der Bedeutungen zu erwirken. Diese kommunikative Rou-tine erwirbt der Mensch durch nichts anderes als durch Kommunikation und soziale Erfahrung in seiner Gesellschaft, dies gilt ebenfalls für die visuelle Kommunikation.

Obwohl Eco zwar feststellt, daß die von einer Gesellschaft akzeptierten Signifikationscodes eine "... kulturelle Welt setzen, die (im ontologischen Sinn) weder wirklich noch möglich ist" (Eco 1991, 92), betrifft dies nicht die Möglichkeit der Interpretation eines Zeichens. Für die bildliche Signifikationsbeziehung reicht es aus, daß die bildhafte Darstellung einen assozi-ierbaren Bezug zwischen dem Bild-Zeichen und dem inhaltlichen Objektbezug herstellt, ganz egal ob der gemeinte Referent, das Denotat, existiert oder nicht. Das semiotische Ob-jekt einer Bildsemantik ist das ikonisch bezeichnete Objekt, nicht der Referent im Gegens-tand (vgl. Eco 1991, 93). In allen Fällen signifiziert das Zeichen einen Objektbezug oder ein Signifikat als eine “kulturelle Einheit”. Beispielsweise korrespondiert das Bildzeichen, d.h. der Signifikant »Bundesadler« mit einer Reihe von kulturellen Merkmalen, die das Signifikat bilden, indem sie die ikonische Ähnlichkeit, indexikalische Wirklichkeit, den symbolischen Stolz und Scharfsinn kulturabhängig von einem wirklichen bzw. vorgestellten Adler bezeichnen.

Der von Eco (vgl. 1991, 92ff., 1972,74ff.) verwendete, hermeneutische Begriff der “kulturel-len Einheit” deutet auf die kulturell wirksame Verbindung von syntaktischem Zeichenmitteln und ikonischem Objektbezug, also auf optisch wiedererkennbare Merkmale hin. Dabei ist es unerheblich, ob der Adler in symbolischen Konnotationen als fette Henne, Armutsvogel, Wappentier oder Pleitegeier interpretiert wird. Die Existenz jener Verbindung von Zeichen-mittel zur kulturellen Einheit, die die kulturelle Semantik des ikonischen Signifikats "Adler" angibt, sichert die unablässige Verwendung in einer Kommunikationsgemeinschaft. Da je-doch Hunderttausende von Adlerbildern vorhanden sind, etabliert der repetierte Signifikati-onsbezug lediglich die “ästhetische” Möglichkeit, eine ikonische Adler-Semantik herzustel-len. Dies begründet sich dadurch, daß bei ikonischen Bildern sowohl der Interpretant keiner Regel folgt, die eine sozialnormierte Interpretation erwarten ließe, als auch der semantische Inhalt des Ikons, also die kulturelle Einheit, in einem Spektrum verläuft, dessen unspezifi-sche Vielfalt von der Assoziationsfähigkeit der Kulturmitglieder abhängt. Insofern etablieren Bilder mittels ihrer Signifikationsbeziehungen immer nur dann eine kulturelle Welt, wenn die Individuen durch ihre mögliche Interpretationsreaktion eine Bedeutung bestimmen, mit der sie die ikonischen Objektbezüge als eine kulturelle Einheit von Merkmalen wiederkeh-rend bekräftigt. Diese Formulierung folgt dem pragmatischen Kriterium der möglichen Inter-pretation eines Bildes durch das Bewußtseinserlebnis eines möglichen Interpreten, um zu betonen, daß sowohl die semantische Bezeichnung als auch die pragmatische Bedeutung von ikonischen Bildern einem offenen Konnex folgen. Die symbolische sowie indexikalische Bezeichnung folgt zweifellos stärker konventionalisierten Interpretationsschematas.

Literaturverzeichnis:

Eco, Umberto: 1991, Semiotik, Entwurf einer Theorie der Zeichen, 2.,korrigierte Auflage, München: Wilhelm Fink Verlag

Eco, Umberto: 1972, Einführung in die Semiotik, München

Goodman, Nelson 1973: Sprachen der Kunst, Ein Ansatz zu einer Symboltheorie, Frankfurt a.M: Suhrkamp Verlag

Keiner, Mechtild: Über den Icon-Begriff, in: Semiosis 7, Zeitschrift für Semiotik und ihre Anwendung, Heft 3, 1977, S.35, Stuttgart

Morris, Charles William: Grundlagen der Zeichentheorie/Ästhetik der Zeichentheorie, Frankfurt a.M.: Fischer 1988

Oehler, Klaus: Charles Sanders Peirce, München: Beck 1993

Stadler, Michael & Kruse, Peter: 1991, Visuelles Gedächtnis für Formen und das Problem der Bedeutungszuweisung in kognitiven Systemen, S.250-267 in: Schmidt Siegfried S., Hg., Gedächtnis, Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag

Peirce, Charles Sanders: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. 1-6, Ed. Charles Hartshorne u. Paul Weis., Cambridge (Mass.): Harvard University Press 1931-1935

Schelske, Andreas: Die kulturelle Bedeutung von Bildern, Soziologische und semioti-sche Überlegungen zur visuellen Kommunikation, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 1997

Schelske, Andreas: Wie wirkt die Syntaktik von bildhaften Zeichen kommunikativ? In: Sachs-Hombach, Klaus;

Rehkämper, Klaus: Bildgrammatik, Magdeburg: Sciptum Verl., 1998, S.145-154

Walther, Elisabeth: 1983, Die Relevanz der Bedeutungsbegriffe von Victoria Wel-by and Charles S. Peirce für die heutige Semiotik, in: Borbé Tasso, Hg., Semiotics Unfol-ding, Vol I, Part 2, Berlin

Wittgenstein, Ludwig: 1990, Tractatus logico-philosophicus, Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp Frankfurt a.M., Lizensausgabennachdruck Reclam Leipzig